Steve Jackson Gamesは1997年9月4日付の『Daily Illuminator』にて、GURPS版『トラベラー』の権利獲得を公表します。古くからの『トラベラー』愛好家であるスティーブ・ジャクソンは、既に80年代末にDGP関係者とGURPS版『トラベラー』の構想について話し合っており、1996年のGDW閉鎖直後には早くも『トラベラー』ライセンスの取得に動いていました。

GURPSは1986年に初版が発売されたゲームで、当時は第3版改訂版(GURPS Basic Set Third Edition Revised)が最新版ルールでした。「Generic Universal Role Playing System」の名が示す通り、「包括的な汎用RPG」としてGURPSはあらゆる分野、そして様々な原作世界をも再現しようとする野心的な作品であり、また、キャラクター作成に乱数を用いず一定の点数で「特徴を買う」という形式を採った最初の成功作です。1988年にはオリジン賞(Best Roleplaying Rules部門)を受賞し、2000年にはオリジン賞殿堂入りを果たしています。一方でこの頃のGURPSは、90年代初頭の「合衆国シークレットサービス強制捜査事件」やトレーディング・カードゲームの流行によって停滞期にあり、GURPS版『トラベラー』にはGURPS復活の期待もかけられていました。

さらに衝撃の情報が続きます。主任編集者(兼アートディレクター)として、あのローレン・ワイズマンを起用すると発表したのです。彼はGDW退社後、郵便局や内国歳入庁のパートタイムの仕事を経て当時は会社員になっていたのですが、このために生まれ育ったイリノイ州ノーマル(※ブルーミントンとは同じ都市圏です)からSJG本社のあるテキサス州オースティンに転居しています(同時に彼はSJGの営業幹部として迎えられたからです)。

そしてもう一つは、旅の舞台を大胆にも「反乱の起きなかった帝国暦1120年」をするとしたのです。これはSweetpea Entertainmentが「従来の時間軸」の権利をまだ手放していなかったことによる回避策だったようですが、結果的に反乱とそれが引き起こした破滅的結末を望んでいなかった層に歓迎されることになりました。

ゲームシステムの抜本変更にはファンの間でも賛否両論あったようですが、何はともあれ期待と不安に包まれながら発売のその日を待つことになります……。

【1998年】

TNSニュース速報

キャピタル(コア宙域 2118 A586A98-F)発 1116年131日付

デュリナー・アストリン・イレシアン大公閣下が本日、艦載艇の原因不明の爆発によって亡くなられました。艇は大公の旗艦である巡洋艦サーゴンから皇宮に向かう途中に航空管制の指示した航路から逸れ、深宇宙で巨大な火の玉となりました――

『GURPS Traveller』の開幕に先駆けて3月に「復活」したオンライン版トラベラー・ニュースサービスは、「デュリナー大公爆殺事件」の報道で連日埋め尽くされました。従来の時間軸なら皇帝暗殺事件の起きたであろう日の前日に起きたこの大事件により、人知れず〈帝国〉は崩壊を免れました。実行犯は結局判明せず、デュリナー大公の故郷イレリシュではつつがなく葬送と大公位の継承が行われ、ルカン皇子は内なる野心に未自覚なまま趣味に生き、各地の諸侯は己の職務に精励し、国境線は穏やかでした。いくつかの事件こそ起きたものの、その後の定期更新では皇女イフェジニアの婚礼などの報道が伝えられ、〈帝国〉の安定(ある意味では停滞)は盤石なものとなっていきます。この平和な時間軸は、後にファンから「Lorenverse(ローレン時空)」と呼ばれました。

「反乱は確かに魅力的でしたが、それを無かったことにして欲しいとの多くの願いが存在したのも事実です。GDWは『Challenge』誌の四月馬鹿号でその感情をパロディ化しましたし(※ストレフォン皇帝は単に6年間も長風呂をしていただけだった、という第59号付録の冗談TNS記事のこと)、反乱が起きなかった別の時間軸の企画を持った外部の執筆者がGDWを何度も訪れて来ていました。GDWは様々な理由でそれを採り上げることはありませんでしたが、それと同じ発想を今スティーブ・ジャクソン・ゲームズがやっているのです」

(ローレン・ワイズマン)

![]() ルールブックは9月(8日のDragonConでお披露目して14日発売の予定でしたが、印刷が間に合わず23日に延期されています)に発売されています。まず表紙にあの「ベオウルフ号からの救難信号」を載せて『トラベラー』の帰還を宣言し、内容の多くをライブラリ・データに割きました。他に、各種キャラクター・テンプレート、装備品、キャラクター変換ルール、宇宙船のデータとデッキプラン(GURPSの戦闘ルールに合わせたため、1マスが従来の1.5メートル縮尺の正方形から1ヤード≒1メートル縮尺の六角形に変更されています)、車両・宇宙船設計ルール、宇宙戦闘ルールが収録されています。

ルールブックは9月(8日のDragonConでお披露目して14日発売の予定でしたが、印刷が間に合わず23日に延期されています)に発売されています。まず表紙にあの「ベオウルフ号からの救難信号」を載せて『トラベラー』の帰還を宣言し、内容の多くをライブラリ・データに割きました。他に、各種キャラクター・テンプレート、装備品、キャラクター変換ルール、宇宙船のデータとデッキプラン(GURPSの戦闘ルールに合わせたため、1マスが従来の1.5メートル縮尺の正方形から1ヤード≒1メートル縮尺の六角形に変更されています)、車両・宇宙船設計ルール、宇宙戦闘ルールが収録されています。

ルール本体がGURPSに移行したので、遊ぶには『GURPS Basic Set(第3版)』が必要となり、ルール本文ではそれに加えて『GURPS Compendium』『GURPS Space』『GURPS Ultra-Tech』『GURPS Vehicles』を参照させる記述も見られます(必須とまではいきませんが)。

「『GURPS Traveller』にはもう一つの目的があります。〈第三帝国〉の歴史と設定を詳述している原書の多くは絶版となっています。この仕事によって、新規の人でも20年来の収集家と同等の情報に接することができるのです」

(ローレン・ワイズマン)

元々高品質の資料本を数多く刊行していたSJGはこの言葉通り、10年以上絶版となっている過去作品以上の資料本を次々と刊行していき、「GURPSで遊ばなくても一級の資料として購入の価値がある」という認識をファンに定着させていきました。

本体ルールに続いて発売されたのが『Alien Races 1』で、これは従来のエイリアン・モジュールに相当するシリーズです。この第1巻では主要種族のゾダーン人、ヴァルグルに加えて3種の群小種族の歴史・身体的精神的特徴・言語・社会・政治形態などが詳細に記載されています。

この『Alien Races』シリーズは翌年以降も発売され、第2巻ではアスラン、ククリー(と群小種族2種)、2000年発売の第3巻ではドロイン、ハイヴ(と群小種族2種)、2001年発売の第4巻では16種に及ぶ群小種族が解説されていきます。

そして忘れてならないのが『Behind the Claw』です。マーティン・ドハティと盟友ニール・フライヤーによる渾身の一作で、スピンワード・マーチ宙域「全星系の」詳細な設定を組み上げるという難事業を見事に実現させました(ただし、かなり新設定を盛り込んだことは賛否両論だったようです)。星系データの記述法こそ『GURPS Space』に準拠して従来のUWP式は廃されましたが、新設定の帝国暦1120年に至る歴史、大小数々の企業の紹介、政府機構や群小種族の解説、レフリーだけが知るべき秘密などを収めて、この宙域を旅の舞台とするなら必携の一冊となりました。

電子技術の発展とともに、コンピュータをゲームの支援に使おうとする動きは当然起こりえます。古くはJTAS誌にマーク・ミラー制作のBASIC言語によるプログラムを載せる企画「Using Your Model/1 bis」などがありましたし、パソコン通信上でも『メガトラベラー』のキャラクター作成プログラム等が公開されていました。DGPは本以外にもプログラムの開発には積極的でしたし、TNE時代にも支援プログラムが発売されました。

そしてこの年、長く『トラベラー』ファンに愛されたMS-DOS用プログラム「Galactic 2.4」(通称「GAL24」)がジム・バシラコス(Jim Vassilakos)によって開発されました(※これより古いバージョンについては調査がおよびませんでした)。GAL24はSunbaneのUWPデータを「星域図として」書き出す(もしくは乱数生成する)プログラムで、収録されたデータの差異によって幾つかの派生版が存在します。このGAL24の登場で星域図を簡単に可視化することができるようになったのです。

12月にSJGはBITSと契約を結び、翌年1月からBITS製品の米国内での流通に協力することになりました。BITSはこの年、『101 Governments』『101 Religions』の発売と『102 Vehicles』の無料公開をしています。

【1999年】

GURPS Travellerでは前述した『Alien Races 2』に加えて、商人に焦点を当てた『Far Trader』、偵察局に焦点を当てた『First In』、傭兵部隊に焦点を当てた『Star Mercs』が発売されています。特に『Far Trader』では宇宙港ごとの貨物取扱量から交易路を算出するルールが設けられ、従来のXボートとは違った視点から星域図を眺めることができるようになりました。翌年4月にはこの『Far Trader』ルールで描画された「Trade Routes of the Imperium(国内全通商路図)」が公開されています。

BITSからはシナリオ『SpaceDogs』『Khiidkar Incident』が発売されました。前者は1998年のGen Con UKで使用されたもので、プレイヤー全員が事前生成された帝国籍のヴァルグルを演じ、海賊に脅かされている植民星系を守る勧善懲悪物シナリオです。同時期発売の後者は、Imperium Gamesが発売したシナリオ集『Missions of State』にマーティン・ドハティが寄稿した同名シナリオの単品売りです。元々T4用でしたがこの版ではGURPSでも遊べるように調整が施されました(BITS製品はこの頃から『トラベラー』全シリーズ対応がされていて、これらも例外ではありません)。

Microsoft Windows用『トラベラー』支援プログラム『Heaven & Earth』の開発が始まり、最終安定版のバージョン1.0.4は2000年10月に公開されています(非公開の最終ベータ版は2001年2月のバージョン1.0.8です)。これは1999年に開発が終了した『World Builder Deluxe』を継承し、宙域データを取り込み、表示するだけでなく、星系内の惑星・衛星の詳細なデータ、異星生物との遭遇表、貨物や旅客需要、経済・軍事情報、惑星図などの自動生成機能(クラシック版の『Scouts(偵察局)』形式、メガトラベラーの『World Builders Handbook』形式、TNEの『World Tamer's Handbook』形式、GURPSの『First In』形式全てに対応)を備えていて、さらにデータや図自体の編集操作も可能な代物でした。

そんな中、初期『トラベラー』を牽引したキース兄弟の弟、アンドリュー・キースが8月2日に40歳の若さで亡くなりました。言うまでもなく彼は『トラベラー』に多大な貢献をした偉人であり、その早い死は多くの人々に惜しまれました。

【2000年】

GURPS Travellerでは陸軍・海兵隊に焦点を当てた『Ground Forces』、ソロマニ・リム宙域の資料集『Rim of Fire』、宇宙港を解説した『Starports』が発売されています。特に『Starports』は『トラベラー』の遊び方に新たに「宇宙港キャンペーン」を導入した一冊です。

またデッキプラン集の発売も始まり、第1弾として『Beowulf』が出ています。これはSJGの出していたペーパーフィギュア『Cardboard Heroes』で遊べるようになっていたため、200トン自由貿易商船であっても実際にはかなりの床面積を取ってしまうのが玉に瑕でした(ベオウルフ級のメインデッキすら7枚組です)。なおこのデッキプラン集にはGURPS向けとは別に、伝統的な「1マス=1.5メートル縮尺の四角形」のデッキプランも収録されているので、従来のルールでも遊べるようになっていました(ただGURPS側に合わせて壁や障害物が設置されているので半端なマスの処理が厄介ですが)。

2月にはJTAS誌もローレン・ワイズマンを編集長とする年額15ドルの会員制オンライン誌として復活します。公開当時の購読者数はわずか100名程度だったようですが、半年後には600名まで増えたことが公表されています。そこに記載された数々の記事の一部は2004年に『Best of JTAS Vol.1』として書籍刊行もされました。

(※単行本化されなかったものについては非会員が触れる機会がなかったのですが、2017年11月にマーク・ミラーが刊行予定の『GROGNARD: Ruminations on 40 Years in Gaming』の特典として「オンライン版JTAS総集編USBメモリ」が用意されたため、今後CD-ROM等で復刊される可能性も考えられます)

FFEは「Classic Traveller Collecters' Edition」(通称「Hardcopy Reprints」「Classic Reprints」)シリーズの刊行を始めます。これはクラシック・トラベラーの全書籍・ゲームを「見開き2頁を1頁にして」印刷し直したもので、当然ながら判型は横長になっています。『Books 0-8』『Adventures 1-13』『Basic Books 1-3』『Short Adventures 1-6+』『Games 1-6+』『JTAS 01-12』『JTAS 13-24』『JTAS 25-33』『Alien Modules 1-4』『Alien Modules 5-8』が2003年まで順次刊行されていきます。

Cargonaut Pressはキース兄弟の初期作品を集めた『Lost Supplements Collection』を500部限定で発売しました。これにはシナリオ『Letter of Marque』『Scam』『Faldor』、宇宙港での乱数遭遇集『Starport Planetfall』、悪環境ルール『Arctic Environment』、設定集『Reaver's Deep Sector Sourcebook』、『Imperial Calendar (Memorial Edition)』、1985年に制作されたApple II用ゲーム『The Volentine Gambit』(※現在はマーク・ミラーの許可によりフリーソフト化されています)、地図など小物類が箱に収められていました。

BITSから『At Close Quarters』が発売されています。これはT4(もしくはクラシック版)の戦闘ルールを合理化することを意図したミニチュアゲームで、各キャラクターは「敏捷力+知力+〈戦術〉技能レベル」で求められる行動力(Action Point Pools)を消費しながら様々な戦闘行動を組み立てていきます。

また、Gen Con UK 1998で使用されたシナリオ『Star Worn』が無料配布されています。内容は、題名から薄々感じられる某有名SF映画のパロディであり、事前作成されているどこかで聞いたような名前のキャラクターをプレイヤーは演じます。

クリフォード・ラインハン(Clifford Linehan)による「Core Route Project」が開始されます。これは非公式ながら「ゾダーン人による銀河核方向探査」で得られたであろう167宙域分の星図を構築するものですが、事前にマーク・ミラーとの質疑応答を経ているので裏付けが存在します。ウェブサイト自体は2005年以降に消滅しましたが、ここで得られたデータは各種設定に取り込まれています。

【2001年】

GURPS Travellerでは資料本『Modular Cutter』の他に、デッキプラン集である『Modular Cutter』『Empress Marava』『Assault Cutter』『Sulieman』が発売されました。また、新シリーズ「Planetary Survey」が始まり、特徴的な1つの惑星の設定を32頁で解説していきました。遊園地惑星『Kamsii』、GDWのシナリオ『Safari Ship』のその後を描く『Denuli』、海賊の拠点『Granicus』、小惑星都市『Glisten』、海洋惑星『Tobibak』、刑務所惑星『Darkmoon』が刊行されています。

BITSからは資料集『101 Corporations』とシナリオ『Delta 3 is Down』が発売されています。『Delta 3 is Down』は1999年のGen Con UKで使用されたシナリオで、事前作成されたゾダーン人キャラクターを演じるという『トラベラー』史でも類を見ない構成となっています。またT4用に設計されていますが、舞台は第五次辺境戦争初期のスピンワード・マーチ宙域(エメラルド星系)となっています。

Seeker Gaming Systemsが、自社が保有していたFASA製品の版権をマーク・ミラーに譲渡しました。翌年からは自社製品である『メガトラベラー』時代のデッキプランの再販(在庫処分かもしれませんが)を開始しています。

久々のボードゲーム『Imperium 3rd Millennium』がAvalanche Press社から発売されます。小幅のバランス改善に留めた第2版と異なり、駒絵の刷新、艦隊戦用・地上戦用マップの導入など大幅な改定を施した内容は賛否両論を呼びましたが、オリジン賞の候補となるだけの評価は得ていたようです。なお、2006年に販売終了となりました。

また、『インペリウム日本語版 2nd edition』が国際通信社から発売されました。ホビージャパン版と異なり『Imperium』第2版の翻訳ですが、独自にルールを明確化し、ユニット総数に変更があるので厳密には「国際通信社オリジナル版」という扱いです。同社の雑誌『コマンドマガジン』ではリプレイの掲載も行われました。

HIWG-NZ(およびFSpace Publications)のマーティン・レイト(Martin Rait)は、これまで築き上げてきたメシャン宙域の設定を商業出版しようとマーク・ミラーの許可を得ます。しかしこの企画は翌年に棚上げとなりました。

【2002年】

この年を語る前に、まず2000年からのRPG業界の潮流を知っておく必要があります。その2000年にWizards of the Coast社が発売した『ダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)』第3版は大人気作品となりましたが、それ以上にこの『D&D』第3版がRPG業界にもたらした革新は、Open Gaming License(OGL)とd20 System Trademark Licenseという画期的な「契約」でした。TSR時代の『D&D』でもサードパーティは互換製品を出してはいたものの、それは「汎用」という名のオブラートに包んだものに過ぎず、堂々と銘打てばTSRからの訴訟に晒されていたのです。しかしOGLの登場で「誰も」が「自由」に堂々と『D&D』互換製品を出すことができるようになり、商業出版に対してはd20 System Trademark Licenseによって版権料と引き換えに「保護」が得られるようになりました。そしてWizards社は、OGLの下で『D&D』第3版の中核である「d20システム」のSystem Reference Document(SRD)を無償で公開したのです。

d20システムは瞬く間にRPG業界を席巻し、2000年から2004年にかけて『D&D』互換製品だけでなく様々なRPGが、言うなれば猫も杓子もd20システム化されて出版されました。最盛期には数百もの新規や老舗の会社が参入していたとされています。

そして、この流れは『トラベラー』とも無縁ではありませんでした。

1998年にハンター・ゴードン(Hunter Gordon)によって創業されたQuikLink Interactive(QLI)社は、元々はインターネット上で(『トラベラー』も含めて)RPGを遊ぶためのソフトウェア『GRIP(Generic Roleplaying for Internet Players)』を開発・発売するための会社でした(GRIPには通常版の他に『トラベラー』向けに調整が施された『GRIP: Traveller Boxed Edition』が存在します)。

『トラベラー』ライセンスを取得したQLIはまず、ペーパーバック書籍の『Basic Books 1-3』を、FFEとの共同制作で発売します。表紙は他の「Reprints」シリーズと異なり特別なカラー表紙仕様で、内容も1981年版のルールやスピンワード・マーチ宙域図に加えて、マーティン・ドハティ書き下ろしの短編小説「The Olympia Incident」が収録されていた豪華版でした。ちなみにドハティはマーク・ミラーの推薦でこの仕事を得て、ゴードンと知り合うことになりました。

そしてゴードンは新作の開発に着手します。それこそがd20システム版『トラベラー』こと『Traveller20』(通称「T20」)だったのです。

「マーク・ミラーとの長い議論の末、d20版『トラベラー』はソロマニ・リム戦争の直前直後の時代に設定されました。そこは冒険せずにはいられない、わくわくするような時代です」

(ハンター・ゴードン)

![]() 2001年3月にこの企画は公表され、翌年の発売まで試遊が繰り返されました。ルール本体はハンター・ゴードンが制作しましたが、ルールブック『The Traveller's Handbook』の大部分の執筆や編集はマーティン・ドハティが担いました。そしてドハティはこの後、ほとんど全てのT20サプリメント本の編集に携わります。またルールを64頁にまとめた『Traveller's Handbook Lite Edition』(通称「T20 Lite」)も無料公開されました。

2001年3月にこの企画は公表され、翌年の発売まで試遊が繰り返されました。ルール本体はハンター・ゴードンが制作しましたが、ルールブック『The Traveller's Handbook』の大部分の執筆や編集はマーティン・ドハティが担いました。そしてドハティはこの後、ほとんど全てのT20サプリメント本の編集に携わります。またルールを64頁にまとめた『Traveller's Handbook Lite Edition』(通称「T20 Lite」)も無料公開されました。

陸軍や海軍といった各経歴部門は「職業(Class)」に姿を変えましたが、「上級職(Prestige Class)」に用意されたのが「懸賞金稼ぎ(Big Game Hunter)」「トラベラー協会特派員(TAS Field Reporter)」「エースパイロット」というのには大きな疑問符がつきました。

『トラベラー』のd20システム化で一番懸念されていたことが「レベルアップとともにヒットポイントが増加する」ことでしたが、ヒットポイントと同義の「スタミナ」に加えて決して成長することのない「生命点(Lifeblood)」という能力値を設定することで、『トラベラー』らしい「死にやすい」戦闘システムを提供しました。

その他、輸送機器の設計や貿易、遭遇などのルールはd20システムに合わせて改定されながらも残されました。事前公表された「新設定」についてはルールブックには特に盛り込まれませんでしたが、プレイヤー・キャラクターとして選択できる種族(race)として人類以外にもヴァルグル、アスランなどの異種族を選ぶことができ、それぞれ特徴的な利点・欠点が設けられました。

ただし、d20 System Trademark Licenseによる保護は同時に、遊ぶ際に『D&D Players Handbook(第3版)』が必須となるという制約も生んでいました。契約上、キャラクター作成や戦闘に関する中核ルールは掲載できなかったのです。

QLIは『The Traveller's Handbook』こそハードカバー書籍で刊行しましたが、その後の「Traveller's Aide」と名付けられたサプリメント展開は主に電子出版を採用したのが時代を感じさせます。第1弾の武器データ集『Personal Weapons of Charted Space』、第2弾の『Grand Endeavor』がこの年発売されていますが、なぜか後者は短編小説集(しかもその一篇はT20が扱っていない恒星間戦争時代を舞台にしたもの)でした。これとは別に、本体ルールで触れられなかった「新設定」については極一部が『Linkworlds Cluster』で解説されました(この文書は翌年発売の『T20 Referee's Screen』に再録されています)。

QLIの最大の功績は、自社サイト内に『トラベラー』系総合掲示板「Citizen of the Imperium(略称CotI)」を設立したことです。これにより各地に分散されていたファン共同体の拠り所ができ、情報交換や各種新設定の開発などがより進むことになりました。

また、1987年の設立以来、1992年、1994年、1999年、2001年と管理人交代やサーバー移転を繰り返しながら存続していたTMLはこの年、当時の管理人が接続料を賄えなくなり、ゴードンの提案によりQLIのサーバーに移設されました。

加えてQLIからはマーティン・ドハティによるTNE小説『Diaspora Phoenix』が電子出版されています。これこそがかつてドハティがGDWに持ち込み、契約にまで至ったものの出版が中止された幻のデビュー作なのです。熱心なTNE設定のファンとして知られるドハティによって(※彼はルールを把握できなかったので、遊ぶ時は自作システムを使ったそうです)、TNEの要素を余すところなく盛り込まれたこの作品は、TNE解説書としても「リプレイ小説」としても高い評価を得ています。作品自体は壮大な5部作構想を掲げ、最終的に「カーテンの向こうの暗黒帝国」との最終決戦を迎えるはずだったようですが、それは後に形を変えて披露されることになります。

この作品は2004年にはペーパーバック書籍としても出され、2006年に一旦絶版となりましたが2012年に再度電子復刻されています。

SJGからは『Heroes 1: Bounty Hunters』が発売されています。NPC集として新シリーズとなる予定でしたが、続刊は出ませんでした。また8月に、SJGは自社の持つ『トラベラー』ライセンスに関して3年間の延長でFFEと合意に達しました。また同時に翌年夏からの「新展開」についての予告がなされましたが、何らかの事情でそれは遅れに遅れ、実際に発売されるまでには2006年まで待つことになります。

また、4月30日付で『GURPS Traveller』の主任編集者がローレン・ワイズマンからジョン・ジーグラー(Jon F. Zeigler)に交代しました(オンライン版JTASの編集長も交代しています)。ワイズマンは後見人的立場として『GURPS Traveller』全体の舵取り役を任され、同時に一執筆者として『GURPS Traveller』(や他のGURPS作品)に関わっていきます。

BITSからは艦船戦闘ゲーム『Power Projection: Escort』が出ています。これはGround Zero Gamesの『Full Thrust』(1991年)を原型にして『トラベラー』に合わせて改良が施されたもので(当然許諾を得ています)、5年もの開発期間を経て満を持して発売されました。

このルールでは「Escort」の名が示す通り、主に護衛艦規模以下の戦いを再現します。旧来の宇宙戦闘ゲームと同様に「二次元ベクトル移動」が採用されていますが、移動や射程の管理はヘクスではなくミニチュアゲームのように「物差し」を使用します。

(※ちなみにGen Con UK 2002で75部だけ初販売された際の題名は『Power Projection: Lite』でした。しかし「Lite」が無料のお試し版と誤解されやすいことから、誤植修正と合わせて改題されました)

この年放送されたテレビドラマ『Firefly(ファイヤーフライ 宇宙大戦争)』は、原作者が大学時代に行った「SF-RPGのキャンペーン」が元になったとされています。そのゲームが何なのかに関しては本人は語っていませんが、数々の傍証からそれは『トラベラー』ではないかと言われています。

【2003年】

QLIの「Traveller's Aide」シリーズからは、地上車データ集『On the Ground』、NPC集『76 Gunmen』、シナリオ(と超能力者の上級職試作版)『Objects of the Mind』、反重力機器集『Against Gravity』、戦闘艦艇集『Fighting Ships』が発売されました。

SJGからは資料集『Humaniti』『Starships』が発売されました。また、ローレン・ワイズマンが長年の功績を評価されてオリジン賞の殿堂入りを果たしました。

日本の雷鳴社からは、『トラベラー』の『基本ルール ボックスセット』が発売されました。かつてのホビージャパン版と異なり、雷鳴版は1981年の『Deluxe Traveller』を基にして翻訳を全てやり直しているため、ゲーム内用語の差異が見受けられます。表紙や箱は著作表記がGDWからFFEになったのを除いて忠実に再現されていますが、挿絵は加藤直之によるものです。この『ボックスセット』には『Book 1~3』の他に、初邦訳となる『Book 0』が封入されています(※スピンワード・マーチ宙域図は翌年発売の『Supplement 3』に同梱されました)。

そして同年中には『Supplement 1: 1001キャラクター』『Supplement 2: 動物との遭遇』 『Double Adventure 1: シャドウ/アニック・ノヴァ』が出されています。このように雷鳴社版は「番号順」での刊行がこの後も続きます。

サポート誌としては国際通信社の『RPGamer』誌、アークライト社の『Role & Roll』誌がその役目を担いました(後者は佐脇洋平が文を書いています)。加えて、この年発売の『RPGamer』創刊号には『アステロイド』が付録として収録されています。

BITSから『Power Projection: Fleet』が発売されます。前年発売の『Power Projection: Escort』の完全版と言うべき内容で、大型艦艇同士の艦隊戦を再現するルールが追加されました。また『一兆クレジット艦隊』型の戦略ゲームや、『宇宙海軍』や『メガトラベラー』やT20の艦船を『Power Projection』形式に変換するルールも含まれています。

ロジャー・マルムスタイン(Roger Malmstein)がHIWGの『Kfan Uzangou』誌などで創り上げてきたグヴァードン宙域の設定をまとめた『Gvurrdon Sector Campaignbook』が刊行され、グヴァードン宙域の歴史、各勢力の解説、ライブラリ・データ、1105年・(反乱の起きた)1120年・1200年に対応したUWPデータなどが収録されました。これは2006年にインターネット上に公開され、2008年には改訂版(Rev1.1)が発表されています。

そして4月1日、ついにマーク・ミラーの新作『Traveller 5』の情報が公開されました。制作自体はImperium Games閉鎖直後に始まっていて(この時はT4の第2版という意味で「Traveller, 4th Edition」という仮題でした)、ファンの間では周知の事実となっていたようですが、公式情報サイトTraveller5.comの開設によってその存在が公となったのです。

同時に公開された文書には本体ルールの目次や刊行予定書籍リストが記され、期待は高まりました……が、まさかそこから実際に製品が届くまでには長い月日を要するとは思わなかったのです。

【2004年】

SJGから『Sword Worlds』が発売され、シナリオ集『Flare Star』が無料配布されました。

雷鳴からは日本語版『Book 4: マーセナリー』『Book 5: ハイ・ガード』『Supplement 3: スピンワード・マーチ宙域』『Adventure 1: キンニール』が発売されています。また、『RPGamer』第5号の付録として『メイデイ』が(安田均を監修に迎えて)収録されました。一方で、『Role & Roll』誌のサポート記事は第5号をもって終了しています。

QLIの「Traveller's Aide」シリーズは第8弾の船舶データ集『Through the Waves』が出たのみでしたが、この年は久々のハードカバー書籍(※電子書籍版もあります)でようやくT20の主舞台となる「帝国暦1000年頃のゲイトウェイ領域」を解説する『Gateway to Destiny』が発売されています。マーティン・ドハティ入魂の一冊となったこの本は、〈帝国〉、ソロマニ連合、ハイヴ連邦、ククリーといった大国やメガコーポレーション、そして大国の合間に浮かぶ中小国家の詳細な解説、そして4宙域分約1000星系の全UWPデータを収めていました。

(※この『Gateway to Destiny』の発行により、Judges Guild社がかつて起こした設定は完全に上書きされました。現在では『Gateway to Destiny』の設定の方が「公式」とされています)

そしてそのマーティン・ドハティがAvenger Enterprisesを設立します。ドハティは以前、ニール・フライヤーと共にIlelish Free Pressという出版社を起業しようとして頓挫したこともあり、念願の独立となりました。初期のAvenger社はQLIと提携し、QLI名義で電子出版に特化して刊行していました。Avenger/QLIの書籍にはいくつかのシリーズがあり、T20だけでなくクラシック・トラベラーも対象としていました。

「EPIC Adventure」シリーズは『Stoner Express』『Into the Glimmer Drift』『Chimera』『Merchant Cruiser』『Scout Cruiser』が出されました。また「Golden Age EPIC Adventure」シリーズは帝国暦1100年代の「黄金時代」を舞台にしたもので、『The Forgotten War』が発売されています。この「EPIC」とは「Easy Playable Interactive Checklist」の略で、前年にマーク・ミラーが提唱したシナリオ記述方式のことです(シーン制やキーイベントの概念など、DGPの「ナゲット・システム」に類似していて革新的とは言い難いのですが…)。

「Special Supplement」シリーズでは第1弾として『Sydymic Outworlds Cluster』が出ています。レイ宙域の〈帝国〉国境付近の4星域分の解説と、噂、遭遇、シナリオヒント、傭兵チケット、シナリオ1本が収録されています。

これとは別に、群小種族の設定を記した『The Mahkahraik』という文書が無料配布されています。

電子出版物販売業OneBookShelf社が2001年の「RPGNow」に続いてこの年、「DrivethruRPG」を創業します。それに合わせてFFEは、過去のGDW製品の中からまず『メガトラベラー』とTNEとT4の関連商品を電子復刻してこの新市場に投入します。

【2005年】

SJGからは『Nobles』『Psionic Institutes』が出ています。特に前者は〈帝国〉の有力貴族家の設定から、貴族の暮らしと責務、〈帝国〉の政府機構や裁判制度といったものまで網羅した他に類を見ない設定集となっています。

QLIのT20製品は完全に停滞期に入っていました。この年刊行されたのは、Avenger制作の「EPIC Adventure」シリーズ『Mercenary Cruiser』『Merc Heaven』の2作品のみでした。

雷鳴版『トラベラー』の展開も『Supplement 4: 帝国市民』の発売をもって途絶しました。現在もウェブサイトは健在ですが、事業の再開はなされていません。

また、『ダーク・ネビュラ』が『RPGamer』第9号の付録として収録されています。

ジェイソン・ケンプ(Jason Kemp)によるファンジン『Stellar Reaches』が創刊されました。当初はFLTGames Gaming Groupから、2009年公開の第9号からはSamardan Pressから出版されています。内容はエンプティ・クォーター宙域の設定紹介に特化しており、定番の帝国暦1105年に限らず、帝国暦993年(T20)、帝国暦1125年(メガトラベラー)、帝国暦1200年(TNE)のデータが揃っているどころか、「苦難の時代(ハードタイムズ)がそのまま続いた帝国暦1145年」「暗黒時代が訪れずにローマ・カトリックが国教となった第三帝国」なる別時間軸のものまであるという、ファンメイドの非公式設定とは思えない充実ぶりです。

刊行間隔こそ広がったものの現在も続いており、最新刊である2016年冬号で通巻26号を数えます。

FFEから『MegaTraveller CD-ROM』(と『2300AD CD-ROM』)が発売され、当然ながら「GDWが」発売した『メガトラベラー』製品のみが電子版で収録されています(※ただしDGPやSGSが出した「ライセンス製品」の表紙画像が付録として添付されています)。

Cargonaut Pressが事業を終了し、全製品は一旦絶版となりました。

インターネットの普及により、オンライン上で星域図・宙域図を確認したい・表示しようという動きが活発化します。この年以前にもいくつか存在していましたが、その決定版といえるものがヨシュア・ベル(Joshua Bell)が制作した「Traveller Map」で、Google Mapの仕組みを取り入れることによってマウスなどの操作で星域図を「動かす」ことが可能となりました。Traveller Mapは誕生以降、搭載機能と収録UWPデータの拡張を繰り返して『トラベラー』ファンに必須のサイトに成長します。

【2006年】

QLIからは『The Traveller's Handbook』の分冊版『Characters and Combat』『Vehicles and Starships』『Worlds and Adventures』、「Golden Age EPIC Adventure」シリーズの第2弾『Gabriel Enigma』、TNEシナリオ『The Guilded Lilly』の復刻版、T20を利用して『2300AD』の20年後の宇宙を描いた『2320AD』を発売しています。

しかし2月になって、Avenger EnterprisesはQLIとの関係を解消し、同時にComstar Media社と提携して(後に傘下に入って)製品を発売すると発表しました。理由は定かではないですが、後にマーティン・ドハティがQLIからの原稿料が不払いになっていたことを示唆する発言をしています。これ以後のAvenger製品はComster Games名義で発売されます。

優秀な執筆者かつ編集者であるドハティを失ったQLIは、これにより実質上の終焉を迎えました(前年の段階で実質休眠状態であったとする指摘もあります)。一方、枷が無くなったAvengerはT20の「Gateway Domain」「Special Supplement」シリーズを継承しつつ、帝国暦1100年代の「Golden Age」シリーズと、帝国暦1200年代の「The New Era」シリーズを新たな看板とし、ここから怒涛の出版展開を見せます(マーティン・ドハティは原稿を書き溜めておいて一気に刊行する傾向があるので、以前から大量の原稿を書き上げていたと思われます)。

「Golden Age Starships」シリーズでは、『Fast Courier』『Sword Worlds Patrol Cruiser』『Archaic small craft, shuttles, and gigs』『Boats and Pinnaces』『Cutters and Shuttles』『Corsair』『Modular Starship』『Armed Free Trader』が出ています。

帝国暦1110年のスピンワード・マーチ宙域を舞台にした「Adventure」シリーズでは、『Call of the Wild』『Range War』が、1星団を掘り下げる「Cluster Book」シリーズでは『Bowman Arm』『Starfall』(前者は268地域星域、後者はゲイトウェイ宙域)が、1星系をさらに深く掘り下げる「System Guide」では『Datrillian』『Flexos』が刊行されています。

T20を拡張する「Special Supplement」シリーズでは、ロボット関連の『Robots of Charted Space』『Robot Adventures』、遭遇集『Patron Encounters』、シナリオ『One Crowded Hour』が出ています。

単発で出された『Grand Fleet』は、これまでなぜか出ていなかった帝国海軍の組織そのものの設定集です。これは元々2000年に発売予定だった「GURPS Traveller: Imperial Navy」の原稿でしたが、訳あって企画自体がなくなり、この機会でようやく日の目を見た作品です(GURPSルールに関する部分は削除されています)。

「New Era」シリーズでは単発シナリオ『Early Fallen』の他にキャンペーンシナリオ「Operation Dominoes」が始まり、第1弾として『Moonshadow』が発売されました。さらにTNE小説として『A Long Way Home』も出しています。これは『Traveler Chronicle』誌第11~13号で連載された同名小説をまとめ、同誌の廃刊によって幻となった後半部分を書き下ろして完結させたものです。この作品は後にChaosium社から2012年に『A Long Way Home: Tales of Congressional Space』という題名でペーパーバック書籍化されていますが、版権の事情でTNEに関する設定は別の物に置き換えられています。

加えて、マーティン・ドハティによるTNE小説『Tales of the New Era 1: Yesterday's Hero』も出されています。これは主人公の15年間に及ぶ「経歴」を11本の短編小説にまとめた回想録的な体裁をとった構成になっていますが、『Diaspora Phoenix』との接点は特にないようです。

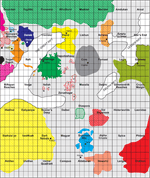

![]() 1248年設定の既知宇宙図 そして「New Era」にはもう一つ、「New Era 1248」シリーズが加わります。ウイルスによって〈第三帝国〉が滅亡してから〈第四帝国〉が再建されるまでの激動の118年間を解説しつつ、過去の『トラベラー』シリーズで積み残された数々の伏線を次々と消化していったマーティン・ドハティの豪腕に、ファンが色々な意味で騒然となりました。もちろんマーク・ミラーの許可を得ての出版なので、今では「公式の」時間軸に加えられています。ただし『トラベラー』宇宙の真相を知る一人であるデイビッド・ニールセンに対してはドハティ側から接触はなく、独自の推論で1248宇宙を構築していきました(ニールセン本人も真相については「忘れた」と語っています)。また「大人の事情」で一部設定(「Children of Earth」など)が取り込まれていません。

1248年設定の既知宇宙図 そして「New Era」にはもう一つ、「New Era 1248」シリーズが加わります。ウイルスによって〈第三帝国〉が滅亡してから〈第四帝国〉が再建されるまでの激動の118年間を解説しつつ、過去の『トラベラー』シリーズで積み残された数々の伏線を次々と消化していったマーティン・ドハティの豪腕に、ファンが色々な意味で騒然となりました。もちろんマーク・ミラーの許可を得ての出版なので、今では「公式の」時間軸に加えられています。ただし『トラベラー』宇宙の真相を知る一人であるデイビッド・ニールセンに対してはドハティ側から接触はなく、独自の推論で1248宇宙を構築していきました(ニールセン本人も真相については「忘れた」と語っています)。また「大人の事情」で一部設定(「Children of Earth」など)が取り込まれていません。

「何よりも私は、1248年設定に全ての『トラベラー』を提供したいと思っている。時間軸を動かして安定感が戻ったところで、TNEの1202年設定が好みと大きく異なると感じていた古参ファンに何かを提供できると考えたのだ」

(マーティン・ドハティ)

「New Era 1248」は特定のルールに依存せずに過去のあらゆる遊び方を許容するように設計されており、「安定した帝国」での商業活動や貴族の陰謀劇をしたければ〈第四帝国〉が、スターヴァイキングとしてウイルスとの戦いを続けたければ〈再建同盟〉改め〈自由連盟(Freedom League)〉が、群雄割拠の反乱時代を体験したければ荒野地域の小国家群が、T20のように小国家間や中立星系を巡る旅をしたければ「スピンワード諸国(Spinward States)」が用意されています。

このシリーズは、まず「帝国暦1248年」に至る歴史と宇宙設定の全体像を解説する『Out of the Darkness』と〈第四帝国〉を解説する『Bearers of the Flame』、1248年代の宇宙船を解説する「1248 Ships」シリーズの第1弾として『Small Merchants』が刊行されています。

更にAvengerは新たな『トラベラー』の開発に着手します。「Avenger Classic Traveller」と名付けられたこの企画は『メガトラベラー』の判定システムとT20の設計システムを併せ持ち、クラシック版のBook1~8と同等の内容を備えて出版される計画でした。

Seeker Gaming Systemsが、3Dグラフィックソフトウェアの制作・販売に業態変更するために『トラベラー』事業を終了しました。FFEへの版権の譲渡は現時点で行われていないので、SGS製のデッキプランは全て絶版となりました。

元HIWGのレイトン・パイパー(Leighton Piper)によって、電子版『Signal-GK』誌がインターネット上に公開されました(が、何らかの事情により長らく第6号のみが欠けた状態でした)。

そしてネット上での最も大きな動きといえば「Traveller Wiki」の開設が挙げられます。『トラベラー』シリーズの膨大な設定が有志の手によって続々と書き記され、資料の有力な情報源として今も編纂され続けています。

Mega Miniatures社はこの年、25mmサイズの宇宙船(ベオウルフ級自由貿易商船・S型偵察艦・小艇)と知的種族(ドロイン・ヴァルグル・ブワップ・ククリー)のメタルフィギュアの製造販売を始めました。

![]() 2003年夏発売を目指して開発が続けられていた『GURPS Traveller: Interstellar Wars』が、ようやくこの年発売されました。2004年にGURPS基本ルールは第4版に移行したため、遅れ馳せながらこの『Interstellar Wars』も第4版ルールに対応した「新展開」となっています(※厳密には前年発売の『Psionic Institutes』から第4版対応です)。

2003年夏発売を目指して開発が続けられていた『GURPS Traveller: Interstellar Wars』が、ようやくこの年発売されました。2004年にGURPS基本ルールは第4版に移行したため、遅れ馳せながらこの『Interstellar Wars』も第4版ルールに対応した「新展開」となっています(※厳密には前年発売の『Psionic Institutes』から第4版対応です)。

旅の舞台は帝国暦から遙か以前の、西暦2170年の恒星間戦争期に置かれました。この本には、恒星間戦争に至る歴史(そして「未来」も)、地球連合やジル・シルカ(第一帝国)の詳細な設定、戦争に関わった各種族、後のソロマニ・リム宙域にあたる太陽系周辺星系の全データ、宇宙船、シナリオヒント等々が盛り込まれています。また同時に、宇宙戦闘用に『Interstellar Wars Combat Counters』も別途発売されました。

今後の展開も期待させる内容ではありましたが、残念ながら『GURPS Traveller』自体が結果的にここで終了します(※GURPS自体も2007年以降終息に向かっていました)。

ローレン・ワイズマンは電子自費出版ブランドLoren K. Wisemanを立ち上げ、デッキプラン集『30-Ton Ship's Boat』『600-ton Subsidized Liner』の販売を開始します。データ部分に関しては『宇宙海軍』、『メガトラベラー』、『GURPS Traveller』の3作品に対応していますが、マス目は「1マス=1.5メートル四方」のみとなっています。

FFEからは小説『The Force of Destiny』が電子出版されています。これは数奇な運命を辿った作品で、著者は元々FASAの『Far Traveller』誌などで編集者として参加していたのですが、同誌の廃刊後にファー・フロンティア宙域を舞台としたこの作品を書き上げてGDWに出版を持ち掛けていました。合意していればおそらく初の『トラベラー』小説となったでしょうが、その前にGDWは閉鎖されてしまいます。

その後、自身の原稿をEbayで販売していたところCargonaut Pressから声をかけられ、200部の発行で合意に達します。しかしこの時は版権的には疑義の残る形での出版でした。そこで2003年にHamster Press社が正式に『トラベラー』ライセンスを取得して改めて出版されたのですが、編集に難のある残念な形となってしまったようです。かくして2006年になって、ようやくちゃんとした形での発行にこぎつけたのです。

7月、ドン・マッキニー(Donald E. McKinney)が『MegaTraveller Consolidated Errata(メガトラベラー統合正誤表)』の初版を公開します。これは過去に公開された『メガトラベラー』関連製品の公式な正誤表や、CotIでの討議を経て指摘された誤植修正をまとめたものです。これ以後改版を繰り返し、2013年まで修正作業は続きました。

またマッキニーは『Integrated Timeline』を9月に公開しています。これは30万年前から帝国暦1116年までに起きたあらゆる出来事を、過去に発売された膨大な公式資料の中からことごとく拾い上げて歴史年表としてまとめたものです。

年末、新興のSpica Publishingから『Traveller Calendar 2007』が発売されました。これは児童福祉事業への寄付を目的とした企画で、T20やGURPSで挿絵を担当したアンドリュー・ボールトン(Andrew Boulton)、ジェシー・デグラーフ(Jesse DeGraff)、ウェイン・ペータース(Wayne Peters)がCG絵画を提供しています。

このカレンダー企画は翌年以降も恒例化し、参加するCG作家も増えていきます。

【2007年】

『RPGamer』の後継誌である『季刊R・P・G』第3号に、最後の『トラベラー』記事が掲載されています。これをもって日本における『トラベラー』の展開は事実上の終了となりました。

実はこの年、2005年創業のTud Glas社からクラシック版『トラベラー』のフランス語版が出る予定でした。編集はやり直され、「ルールブック」「スクリーン」「主要種族」「ソロマニ」「技術」「反乱」と分冊されて9月から翌年にかけて販売される計画でしたが、公式サイトは更新されないまま2009年頃に閉鎖され、書籍が実際に出た形跡は見当たりません。

HIWGの中核会員として多大な貢献をしたクレイ・ブッシュ(Clayton R. Bush)が6月12日に48歳で死去しました。生前はHIWGの主席(Chairsophont)として会を牽引しただけでなく膨大な量の設定を起こし、公的出版物の方でも『Travellers' Digest』第18号掲載の「第三帝国概史(A Concise History of the Third Imperium)」や『MegaTraveller Journal』第1号掲載の「反乱概史(A Concise History of the Rebellion)」といった歴史解説やいくつかのシナリオを遺しました。

Ad Astra GamesはMega Miniaturesから権利と金型を譲り受けて、宇宙船メタルフィギュアの製造販売に乗り出します。さらにBITSの『Power Projection: Fleet』の米国内販売権も獲得し(※これまではSJGが販売していました)、「自社製」フィギュアですぐに遊べるようにしました。またこれに合わせてルールブックが第2版に移行しました。

加えて、プランクウェル級などの縮尺が75000分の1となる艦船フィギュアの製造と予約受付も開始しました。

BITSはGen Con UK 2005で使用したシナリオ『Cold Dark Grave』を発売します。イリース星系(リジャイナ星域)の小惑星帯を舞台に、破産寸前の採掘業者に舞い込んだ「簡単でおいしい仕事」が当然のごとく思わぬ事態を巻き起こす話です。

この本が現時点でBITS最後の出版物ですが、会の活動は今も続いています。

Loren K. Wisemanからはデッキプラン集『20-ton Launch』『40-ton Pinnace』が出されています。

FFEからついに『Classic Traveller CD-ROM』の販売が開始されました(2006年末の発売予定でしたが、パッケージ印刷の遅れでずれ込みました)。このCD-ROMにはこれまで幻となっていた作品がいくつか収録されており、『Double Adventure 7』に収録された「A Plague of Perruques」と『Short Adventure 8: Memory Alpha』は、元々ゲーム大会向けに30部程度が制作されたのみであり、原稿自体が失われていたのを有志が所有していた原本から電子復刻したものです(※ただし『Memory Alpha』は舞台を変えてT4の『Game Screen』に収録されています)。また、『Double Adventure 7』には「Stranded on Arden」も再録されています。加えて、『Special Supplement 4』として『Lost Rules of Traveller』が新規に制作されています。これは1977年版・1981年版・1983年版(『Starter Traveller』)の各ルールブックの文章の差異をまとめたものです。

一方、同時期に発売された『JTAS CD-ROM』には旧JTAS誌第1号~第24号、および『Challenge』の誌内誌時代の該当分第25~第36号、総集編『Best of the JTAS』第1号~第4号が収録されました。

そしてFFEはこの年、Gamelords社製品の版権を取得しています。

Avengerはこの年も好調でした。新設の「Gateway Domain Campaign」シリーズでは第1弾の『Homecoming』が、T20の「Special Supplement」シリーズでは『Short Adventures』『Guns, Gadgets and Gear』が、「Operation Dominoes」の続編として『Minds of Isdur』『Isdur Gambit』が、「Guilded Lilly」の新作続編として『Belly of the Beast』が、「New Era 1248 Ships」からは『Scout Ships』、と続々と発売されました。

![]() 加えてComstar Gamesは『トラベラー』の新たなルールブックを刊行しました(※出版の名義上Avengerから出ていますが、制作には関与していないようです)。それが『Traveller Hero』です。「Hero」とはHero Games社の『Hero System』を指し、『GURPS Traveller』と同様に別の汎用RPGシステム上で『トラベラー』を再現する試みでした。

加えてComstar Gamesは『トラベラー』の新たなルールブックを刊行しました(※出版の名義上Avengerから出ていますが、制作には関与していないようです)。それが『Traveller Hero』です。「Hero」とはHero Games社の『Hero System』を指し、『GURPS Traveller』と同様に別の汎用RPGシステム上で『トラベラー』を再現する試みでした。

『Hero System』の歴史は古く、その起源は1981年のスーパーヒーローRPG『Champions』にまで遡ります。その後1989年に第4版に移行した際にルール部分が独立して『Hero System』となり(その際『指輪物語ロールプレイング(MERP)』のICE社と背景設定を共有していました)、紆余曲折を経て2007年当時は第5版改訂版が最新ルールでした(※現在は2012年発売の第6版改訂版が最新です)。

『Traveller Hero』は「Book 1」「Book 2」の分冊で出され、第1巻ではキャラクター作成、超能力、戦闘、種族について、第2巻では背景設定、装備品、輸送機器、ロボット、宇宙船についてのルールが記載されています。設定は〈帝国〉を前提としていますが時代背景には特に指定はなく、過去作品の帝国暦0年から「新時代」(ウイルスに関するルールも載せられています)、『GURPS Traveller』の別時間軸、そして自社製品の「帝国暦1248年」まで全て対応していることを打ち出しています。

ただこの『Traveller Hero』はサプリメント展開に恵まれず、この年から翌年にかけて「Golden Age Starships」シリーズを『Traveller Hero』に合わせて変換したものが計8冊出されただけで終了してしまいました。

QLIからは『The Traveller's Guidebook for Players』が発売されています。これは「for Players」が示す通り、プレイヤー向けにT20ルールブックから「キャラクター作成と成長」「装備品」「戦闘ルール」を抜き出して再編集したものですが、キャラクターが選択できる「職業(クラス)」が大幅に増強された上に(上級職も含めて16種類が29種類に)、ゲームを遊ぶ際に必ずしも『D&D Players Handbook(第3版)』を参照しなくても良いようになっています(※d20 System Trademark Licenseによる保護と制約を脱してOpen Game Licenseのみによる刊行としたため可能になったのです)。

またこの本には、ローレン・ワイズマンが序文を贈っています(が、文中の表現からこの序文は2004年頃にハンター・ゴードンから依頼を受けて書き上げたものと推測されます)。

「しばらくの間、サイエンス・フィクションは科学技術が悪用された陰惨な未来への警句でした。1980年代後半から1990年代初頭のロールプレイングゲームはこの気分を反映しています。一方、『トラベラー』は違いました。『トラベラー』のゲーム世界は、来るべき未来について楽観的です。未来は鬱屈としたディストピアではありません。未来社会は生活するだけの価値があり、宇宙は素晴らしい場所です」

(ローレン・ワイズマン)

11月、イギリスのMongoose Publishing社は新たな『トラベラー』ルールブックの発売を予告し、年末にFFEは電子版『Traveller 5』の予約受付を開始します。この時点では1000頁に及ぶ内容が予告され、販売開始は当初翌年1月31日とされていましたが、実際に「ベータ版が」購入者に送付されたのは2009年になってからです。

このように30周年を迎えた『トラベラー』は、また新たな時代に向けて一歩一歩動きつつありました……。

(「トラベラー40年史(5) 古典復興の時代」に続く)

(文中敬称略)

GURPSは1986年に初版が発売されたゲームで、当時は第3版改訂版(GURPS Basic Set Third Edition Revised)が最新版ルールでした。「Generic Universal Role Playing System」の名が示す通り、「包括的な汎用RPG」としてGURPSはあらゆる分野、そして様々な原作世界をも再現しようとする野心的な作品であり、また、キャラクター作成に乱数を用いず一定の点数で「特徴を買う」という形式を採った最初の成功作です。1988年にはオリジン賞(Best Roleplaying Rules部門)を受賞し、2000年にはオリジン賞殿堂入りを果たしています。一方でこの頃のGURPSは、90年代初頭の「合衆国シークレットサービス強制捜査事件」やトレーディング・カードゲームの流行によって停滞期にあり、GURPS版『トラベラー』にはGURPS復活の期待もかけられていました。

さらに衝撃の情報が続きます。主任編集者(兼アートディレクター)として、あのローレン・ワイズマンを起用すると発表したのです。彼はGDW退社後、郵便局や内国歳入庁のパートタイムの仕事を経て当時は会社員になっていたのですが、このために生まれ育ったイリノイ州ノーマル(※ブルーミントンとは同じ都市圏です)からSJG本社のあるテキサス州オースティンに転居しています(同時に彼はSJGの営業幹部として迎えられたからです)。

そしてもう一つは、旅の舞台を大胆にも「反乱の起きなかった帝国暦1120年」をするとしたのです。これはSweetpea Entertainmentが「従来の時間軸」の権利をまだ手放していなかったことによる回避策だったようですが、結果的に反乱とそれが引き起こした破滅的結末を望んでいなかった層に歓迎されることになりました。

ゲームシステムの抜本変更にはファンの間でも賛否両論あったようですが、何はともあれ期待と不安に包まれながら発売のその日を待つことになります……。

【1998年】

TNSニュース速報

キャピタル(コア宙域 2118 A586A98-F)発 1116年131日付

デュリナー・アストリン・イレシアン大公閣下が本日、艦載艇の原因不明の爆発によって亡くなられました。艇は大公の旗艦である巡洋艦サーゴンから皇宮に向かう途中に航空管制の指示した航路から逸れ、深宇宙で巨大な火の玉となりました――

『GURPS Traveller』の開幕に先駆けて3月に「復活」したオンライン版トラベラー・ニュースサービスは、「デュリナー大公爆殺事件」の報道で連日埋め尽くされました。従来の時間軸なら皇帝暗殺事件の起きたであろう日の前日に起きたこの大事件により、人知れず〈帝国〉は崩壊を免れました。実行犯は結局判明せず、デュリナー大公の故郷イレリシュではつつがなく葬送と大公位の継承が行われ、ルカン皇子は内なる野心に未自覚なまま趣味に生き、各地の諸侯は己の職務に精励し、国境線は穏やかでした。いくつかの事件こそ起きたものの、その後の定期更新では皇女イフェジニアの婚礼などの報道が伝えられ、〈帝国〉の安定(ある意味では停滞)は盤石なものとなっていきます。この平和な時間軸は、後にファンから「Lorenverse(ローレン時空)」と呼ばれました。

「反乱は確かに魅力的でしたが、それを無かったことにして欲しいとの多くの願いが存在したのも事実です。GDWは『Challenge』誌の四月馬鹿号でその感情をパロディ化しましたし(※ストレフォン皇帝は単に6年間も長風呂をしていただけだった、という第59号付録の冗談TNS記事のこと)、反乱が起きなかった別の時間軸の企画を持った外部の執筆者がGDWを何度も訪れて来ていました。GDWは様々な理由でそれを採り上げることはありませんでしたが、それと同じ発想を今スティーブ・ジャクソン・ゲームズがやっているのです」

(ローレン・ワイズマン)

ルールブックは9月(8日のDragonConでお披露目して14日発売の予定でしたが、印刷が間に合わず23日に延期されています)に発売されています。まず表紙にあの「ベオウルフ号からの救難信号」を載せて『トラベラー』の帰還を宣言し、内容の多くをライブラリ・データに割きました。他に、各種キャラクター・テンプレート、装備品、キャラクター変換ルール、宇宙船のデータとデッキプラン(GURPSの戦闘ルールに合わせたため、1マスが従来の1.5メートル縮尺の正方形から1ヤード≒1メートル縮尺の六角形に変更されています)、車両・宇宙船設計ルール、宇宙戦闘ルールが収録されています。

ルールブックは9月(8日のDragonConでお披露目して14日発売の予定でしたが、印刷が間に合わず23日に延期されています)に発売されています。まず表紙にあの「ベオウルフ号からの救難信号」を載せて『トラベラー』の帰還を宣言し、内容の多くをライブラリ・データに割きました。他に、各種キャラクター・テンプレート、装備品、キャラクター変換ルール、宇宙船のデータとデッキプラン(GURPSの戦闘ルールに合わせたため、1マスが従来の1.5メートル縮尺の正方形から1ヤード≒1メートル縮尺の六角形に変更されています)、車両・宇宙船設計ルール、宇宙戦闘ルールが収録されています。ルール本体がGURPSに移行したので、遊ぶには『GURPS Basic Set(第3版)』が必要となり、ルール本文ではそれに加えて『GURPS Compendium』『GURPS Space』『GURPS Ultra-Tech』『GURPS Vehicles』を参照させる記述も見られます(必須とまではいきませんが)。

「『GURPS Traveller』にはもう一つの目的があります。〈第三帝国〉の歴史と設定を詳述している原書の多くは絶版となっています。この仕事によって、新規の人でも20年来の収集家と同等の情報に接することができるのです」

(ローレン・ワイズマン)

元々高品質の資料本を数多く刊行していたSJGはこの言葉通り、10年以上絶版となっている過去作品以上の資料本を次々と刊行していき、「GURPSで遊ばなくても一級の資料として購入の価値がある」という認識をファンに定着させていきました。

本体ルールに続いて発売されたのが『Alien Races 1』で、これは従来のエイリアン・モジュールに相当するシリーズです。この第1巻では主要種族のゾダーン人、ヴァルグルに加えて3種の群小種族の歴史・身体的精神的特徴・言語・社会・政治形態などが詳細に記載されています。

この『Alien Races』シリーズは翌年以降も発売され、第2巻ではアスラン、ククリー(と群小種族2種)、2000年発売の第3巻ではドロイン、ハイヴ(と群小種族2種)、2001年発売の第4巻では16種に及ぶ群小種族が解説されていきます。

そして忘れてならないのが『Behind the Claw』です。マーティン・ドハティと盟友ニール・フライヤーによる渾身の一作で、スピンワード・マーチ宙域「全星系の」詳細な設定を組み上げるという難事業を見事に実現させました(ただし、かなり新設定を盛り込んだことは賛否両論だったようです)。星系データの記述法こそ『GURPS Space』に準拠して従来のUWP式は廃されましたが、新設定の帝国暦1120年に至る歴史、大小数々の企業の紹介、政府機構や群小種族の解説、レフリーだけが知るべき秘密などを収めて、この宙域を旅の舞台とするなら必携の一冊となりました。

電子技術の発展とともに、コンピュータをゲームの支援に使おうとする動きは当然起こりえます。古くはJTAS誌にマーク・ミラー制作のBASIC言語によるプログラムを載せる企画「Using Your Model/1 bis」などがありましたし、パソコン通信上でも『メガトラベラー』のキャラクター作成プログラム等が公開されていました。DGPは本以外にもプログラムの開発には積極的でしたし、TNE時代にも支援プログラムが発売されました。

そしてこの年、長く『トラベラー』ファンに愛されたMS-DOS用プログラム「Galactic 2.4」(通称「GAL24」)がジム・バシラコス(Jim Vassilakos)によって開発されました(※これより古いバージョンについては調査がおよびませんでした)。GAL24はSunbaneのUWPデータを「星域図として」書き出す(もしくは乱数生成する)プログラムで、収録されたデータの差異によって幾つかの派生版が存在します。このGAL24の登場で星域図を簡単に可視化することができるようになったのです。

12月にSJGはBITSと契約を結び、翌年1月からBITS製品の米国内での流通に協力することになりました。BITSはこの年、『101 Governments』『101 Religions』の発売と『102 Vehicles』の無料公開をしています。

【1999年】

GURPS Travellerでは前述した『Alien Races 2』に加えて、商人に焦点を当てた『Far Trader』、偵察局に焦点を当てた『First In』、傭兵部隊に焦点を当てた『Star Mercs』が発売されています。特に『Far Trader』では宇宙港ごとの貨物取扱量から交易路を算出するルールが設けられ、従来のXボートとは違った視点から星域図を眺めることができるようになりました。翌年4月にはこの『Far Trader』ルールで描画された「Trade Routes of the Imperium(国内全通商路図)」が公開されています。

BITSからはシナリオ『SpaceDogs』『Khiidkar Incident』が発売されました。前者は1998年のGen Con UKで使用されたもので、プレイヤー全員が事前生成された帝国籍のヴァルグルを演じ、海賊に脅かされている植民星系を守る勧善懲悪物シナリオです。同時期発売の後者は、Imperium Gamesが発売したシナリオ集『Missions of State』にマーティン・ドハティが寄稿した同名シナリオの単品売りです。元々T4用でしたがこの版ではGURPSでも遊べるように調整が施されました(BITS製品はこの頃から『トラベラー』全シリーズ対応がされていて、これらも例外ではありません)。

Microsoft Windows用『トラベラー』支援プログラム『Heaven & Earth』の開発が始まり、最終安定版のバージョン1.0.4は2000年10月に公開されています(非公開の最終ベータ版は2001年2月のバージョン1.0.8です)。これは1999年に開発が終了した『World Builder Deluxe』を継承し、宙域データを取り込み、表示するだけでなく、星系内の惑星・衛星の詳細なデータ、異星生物との遭遇表、貨物や旅客需要、経済・軍事情報、惑星図などの自動生成機能(クラシック版の『Scouts(偵察局)』形式、メガトラベラーの『World Builders Handbook』形式、TNEの『World Tamer's Handbook』形式、GURPSの『First In』形式全てに対応)を備えていて、さらにデータや図自体の編集操作も可能な代物でした。

そんな中、初期『トラベラー』を牽引したキース兄弟の弟、アンドリュー・キースが8月2日に40歳の若さで亡くなりました。言うまでもなく彼は『トラベラー』に多大な貢献をした偉人であり、その早い死は多くの人々に惜しまれました。

【2000年】

GURPS Travellerでは陸軍・海兵隊に焦点を当てた『Ground Forces』、ソロマニ・リム宙域の資料集『Rim of Fire』、宇宙港を解説した『Starports』が発売されています。特に『Starports』は『トラベラー』の遊び方に新たに「宇宙港キャンペーン」を導入した一冊です。

またデッキプラン集の発売も始まり、第1弾として『Beowulf』が出ています。これはSJGの出していたペーパーフィギュア『Cardboard Heroes』で遊べるようになっていたため、200トン自由貿易商船であっても実際にはかなりの床面積を取ってしまうのが玉に瑕でした(ベオウルフ級のメインデッキすら7枚組です)。なおこのデッキプラン集にはGURPS向けとは別に、伝統的な「1マス=1.5メートル縮尺の四角形」のデッキプランも収録されているので、従来のルールでも遊べるようになっていました(ただGURPS側に合わせて壁や障害物が設置されているので半端なマスの処理が厄介ですが)。

2月にはJTAS誌もローレン・ワイズマンを編集長とする年額15ドルの会員制オンライン誌として復活します。公開当時の購読者数はわずか100名程度だったようですが、半年後には600名まで増えたことが公表されています。そこに記載された数々の記事の一部は2004年に『Best of JTAS Vol.1』として書籍刊行もされました。

(※単行本化されなかったものについては非会員が触れる機会がなかったのですが、2017年11月にマーク・ミラーが刊行予定の『GROGNARD: Ruminations on 40 Years in Gaming』の特典として「オンライン版JTAS総集編USBメモリ」が用意されたため、今後CD-ROM等で復刊される可能性も考えられます)

FFEは「Classic Traveller Collecters' Edition」(通称「Hardcopy Reprints」「Classic Reprints」)シリーズの刊行を始めます。これはクラシック・トラベラーの全書籍・ゲームを「見開き2頁を1頁にして」印刷し直したもので、当然ながら判型は横長になっています。『Books 0-8』『Adventures 1-13』『Basic Books 1-3』『Short Adventures 1-6+』『Games 1-6+』『JTAS 01-12』『JTAS 13-24』『JTAS 25-33』『Alien Modules 1-4』『Alien Modules 5-8』が2003年まで順次刊行されていきます。

Cargonaut Pressはキース兄弟の初期作品を集めた『Lost Supplements Collection』を500部限定で発売しました。これにはシナリオ『Letter of Marque』『Scam』『Faldor』、宇宙港での乱数遭遇集『Starport Planetfall』、悪環境ルール『Arctic Environment』、設定集『Reaver's Deep Sector Sourcebook』、『Imperial Calendar (Memorial Edition)』、1985年に制作されたApple II用ゲーム『The Volentine Gambit』(※現在はマーク・ミラーの許可によりフリーソフト化されています)、地図など小物類が箱に収められていました。

BITSから『At Close Quarters』が発売されています。これはT4(もしくはクラシック版)の戦闘ルールを合理化することを意図したミニチュアゲームで、各キャラクターは「敏捷力+知力+〈戦術〉技能レベル」で求められる行動力(Action Point Pools)を消費しながら様々な戦闘行動を組み立てていきます。

また、Gen Con UK 1998で使用されたシナリオ『Star Worn』が無料配布されています。内容は、題名から薄々感じられる某有名SF映画のパロディであり、事前作成されているどこかで聞いたような名前のキャラクターをプレイヤーは演じます。

クリフォード・ラインハン(Clifford Linehan)による「Core Route Project」が開始されます。これは非公式ながら「ゾダーン人による銀河核方向探査」で得られたであろう167宙域分の星図を構築するものですが、事前にマーク・ミラーとの質疑応答を経ているので裏付けが存在します。ウェブサイト自体は2005年以降に消滅しましたが、ここで得られたデータは各種設定に取り込まれています。

【2001年】

GURPS Travellerでは資料本『Modular Cutter』の他に、デッキプラン集である『Modular Cutter』『Empress Marava』『Assault Cutter』『Sulieman』が発売されました。また、新シリーズ「Planetary Survey」が始まり、特徴的な1つの惑星の設定を32頁で解説していきました。遊園地惑星『Kamsii』、GDWのシナリオ『Safari Ship』のその後を描く『Denuli』、海賊の拠点『Granicus』、小惑星都市『Glisten』、海洋惑星『Tobibak』、刑務所惑星『Darkmoon』が刊行されています。

BITSからは資料集『101 Corporations』とシナリオ『Delta 3 is Down』が発売されています。『Delta 3 is Down』は1999年のGen Con UKで使用されたシナリオで、事前作成されたゾダーン人キャラクターを演じるという『トラベラー』史でも類を見ない構成となっています。またT4用に設計されていますが、舞台は第五次辺境戦争初期のスピンワード・マーチ宙域(エメラルド星系)となっています。

Seeker Gaming Systemsが、自社が保有していたFASA製品の版権をマーク・ミラーに譲渡しました。翌年からは自社製品である『メガトラベラー』時代のデッキプランの再販(在庫処分かもしれませんが)を開始しています。

久々のボードゲーム『Imperium 3rd Millennium』がAvalanche Press社から発売されます。小幅のバランス改善に留めた第2版と異なり、駒絵の刷新、艦隊戦用・地上戦用マップの導入など大幅な改定を施した内容は賛否両論を呼びましたが、オリジン賞の候補となるだけの評価は得ていたようです。なお、2006年に販売終了となりました。

また、『インペリウム日本語版 2nd edition』が国際通信社から発売されました。ホビージャパン版と異なり『Imperium』第2版の翻訳ですが、独自にルールを明確化し、ユニット総数に変更があるので厳密には「国際通信社オリジナル版」という扱いです。同社の雑誌『コマンドマガジン』ではリプレイの掲載も行われました。

HIWG-NZ(およびFSpace Publications)のマーティン・レイト(Martin Rait)は、これまで築き上げてきたメシャン宙域の設定を商業出版しようとマーク・ミラーの許可を得ます。しかしこの企画は翌年に棚上げとなりました。

【2002年】

この年を語る前に、まず2000年からのRPG業界の潮流を知っておく必要があります。その2000年にWizards of the Coast社が発売した『ダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)』第3版は大人気作品となりましたが、それ以上にこの『D&D』第3版がRPG業界にもたらした革新は、Open Gaming License(OGL)とd20 System Trademark Licenseという画期的な「契約」でした。TSR時代の『D&D』でもサードパーティは互換製品を出してはいたものの、それは「汎用」という名のオブラートに包んだものに過ぎず、堂々と銘打てばTSRからの訴訟に晒されていたのです。しかしOGLの登場で「誰も」が「自由」に堂々と『D&D』互換製品を出すことができるようになり、商業出版に対してはd20 System Trademark Licenseによって版権料と引き換えに「保護」が得られるようになりました。そしてWizards社は、OGLの下で『D&D』第3版の中核である「d20システム」のSystem Reference Document(SRD)を無償で公開したのです。

d20システムは瞬く間にRPG業界を席巻し、2000年から2004年にかけて『D&D』互換製品だけでなく様々なRPGが、言うなれば猫も杓子もd20システム化されて出版されました。最盛期には数百もの新規や老舗の会社が参入していたとされています。

そして、この流れは『トラベラー』とも無縁ではありませんでした。

1998年にハンター・ゴードン(Hunter Gordon)によって創業されたQuikLink Interactive(QLI)社は、元々はインターネット上で(『トラベラー』も含めて)RPGを遊ぶためのソフトウェア『GRIP(Generic Roleplaying for Internet Players)』を開発・発売するための会社でした(GRIPには通常版の他に『トラベラー』向けに調整が施された『GRIP: Traveller Boxed Edition』が存在します)。

『トラベラー』ライセンスを取得したQLIはまず、ペーパーバック書籍の『Basic Books 1-3』を、FFEとの共同制作で発売します。表紙は他の「Reprints」シリーズと異なり特別なカラー表紙仕様で、内容も1981年版のルールやスピンワード・マーチ宙域図に加えて、マーティン・ドハティ書き下ろしの短編小説「The Olympia Incident」が収録されていた豪華版でした。ちなみにドハティはマーク・ミラーの推薦でこの仕事を得て、ゴードンと知り合うことになりました。

そしてゴードンは新作の開発に着手します。それこそがd20システム版『トラベラー』こと『Traveller20』(通称「T20」)だったのです。

「マーク・ミラーとの長い議論の末、d20版『トラベラー』はソロマニ・リム戦争の直前直後の時代に設定されました。そこは冒険せずにはいられない、わくわくするような時代です」

(ハンター・ゴードン)

2001年3月にこの企画は公表され、翌年の発売まで試遊が繰り返されました。ルール本体はハンター・ゴードンが制作しましたが、ルールブック『The Traveller's Handbook』の大部分の執筆や編集はマーティン・ドハティが担いました。そしてドハティはこの後、ほとんど全てのT20サプリメント本の編集に携わります。またルールを64頁にまとめた『Traveller's Handbook Lite Edition』(通称「T20 Lite」)も無料公開されました。

2001年3月にこの企画は公表され、翌年の発売まで試遊が繰り返されました。ルール本体はハンター・ゴードンが制作しましたが、ルールブック『The Traveller's Handbook』の大部分の執筆や編集はマーティン・ドハティが担いました。そしてドハティはこの後、ほとんど全てのT20サプリメント本の編集に携わります。またルールを64頁にまとめた『Traveller's Handbook Lite Edition』(通称「T20 Lite」)も無料公開されました。陸軍や海軍といった各経歴部門は「職業(Class)」に姿を変えましたが、「上級職(Prestige Class)」に用意されたのが「懸賞金稼ぎ(Big Game Hunter)」「トラベラー協会特派員(TAS Field Reporter)」「エースパイロット」というのには大きな疑問符がつきました。

『トラベラー』のd20システム化で一番懸念されていたことが「レベルアップとともにヒットポイントが増加する」ことでしたが、ヒットポイントと同義の「スタミナ」に加えて決して成長することのない「生命点(Lifeblood)」という能力値を設定することで、『トラベラー』らしい「死にやすい」戦闘システムを提供しました。

その他、輸送機器の設計や貿易、遭遇などのルールはd20システムに合わせて改定されながらも残されました。事前公表された「新設定」についてはルールブックには特に盛り込まれませんでしたが、プレイヤー・キャラクターとして選択できる種族(race)として人類以外にもヴァルグル、アスランなどの異種族を選ぶことができ、それぞれ特徴的な利点・欠点が設けられました。

ただし、d20 System Trademark Licenseによる保護は同時に、遊ぶ際に『D&D Players Handbook(第3版)』が必須となるという制約も生んでいました。契約上、キャラクター作成や戦闘に関する中核ルールは掲載できなかったのです。

QLIは『The Traveller's Handbook』こそハードカバー書籍で刊行しましたが、その後の「Traveller's Aide」と名付けられたサプリメント展開は主に電子出版を採用したのが時代を感じさせます。第1弾の武器データ集『Personal Weapons of Charted Space』、第2弾の『Grand Endeavor』がこの年発売されていますが、なぜか後者は短編小説集(しかもその一篇はT20が扱っていない恒星間戦争時代を舞台にしたもの)でした。これとは別に、本体ルールで触れられなかった「新設定」については極一部が『Linkworlds Cluster』で解説されました(この文書は翌年発売の『T20 Referee's Screen』に再録されています)。

QLIの最大の功績は、自社サイト内に『トラベラー』系総合掲示板「Citizen of the Imperium(略称CotI)」を設立したことです。これにより各地に分散されていたファン共同体の拠り所ができ、情報交換や各種新設定の開発などがより進むことになりました。

また、1987年の設立以来、1992年、1994年、1999年、2001年と管理人交代やサーバー移転を繰り返しながら存続していたTMLはこの年、当時の管理人が接続料を賄えなくなり、ゴードンの提案によりQLIのサーバーに移設されました。

加えてQLIからはマーティン・ドハティによるTNE小説『Diaspora Phoenix』が電子出版されています。これこそがかつてドハティがGDWに持ち込み、契約にまで至ったものの出版が中止された幻のデビュー作なのです。熱心なTNE設定のファンとして知られるドハティによって(※彼はルールを把握できなかったので、遊ぶ時は自作システムを使ったそうです)、TNEの要素を余すところなく盛り込まれたこの作品は、TNE解説書としても「リプレイ小説」としても高い評価を得ています。作品自体は壮大な5部作構想を掲げ、最終的に「カーテンの向こうの暗黒帝国」との最終決戦を迎えるはずだったようですが、それは後に形を変えて披露されることになります。

この作品は2004年にはペーパーバック書籍としても出され、2006年に一旦絶版となりましたが2012年に再度電子復刻されています。

SJGからは『Heroes 1: Bounty Hunters』が発売されています。NPC集として新シリーズとなる予定でしたが、続刊は出ませんでした。また8月に、SJGは自社の持つ『トラベラー』ライセンスに関して3年間の延長でFFEと合意に達しました。また同時に翌年夏からの「新展開」についての予告がなされましたが、何らかの事情でそれは遅れに遅れ、実際に発売されるまでには2006年まで待つことになります。

また、4月30日付で『GURPS Traveller』の主任編集者がローレン・ワイズマンからジョン・ジーグラー(Jon F. Zeigler)に交代しました(オンライン版JTASの編集長も交代しています)。ワイズマンは後見人的立場として『GURPS Traveller』全体の舵取り役を任され、同時に一執筆者として『GURPS Traveller』(や他のGURPS作品)に関わっていきます。

BITSからは艦船戦闘ゲーム『Power Projection: Escort』が出ています。これはGround Zero Gamesの『Full Thrust』(1991年)を原型にして『トラベラー』に合わせて改良が施されたもので(当然許諾を得ています)、5年もの開発期間を経て満を持して発売されました。

このルールでは「Escort」の名が示す通り、主に護衛艦規模以下の戦いを再現します。旧来の宇宙戦闘ゲームと同様に「二次元ベクトル移動」が採用されていますが、移動や射程の管理はヘクスではなくミニチュアゲームのように「物差し」を使用します。

(※ちなみにGen Con UK 2002で75部だけ初販売された際の題名は『Power Projection: Lite』でした。しかし「Lite」が無料のお試し版と誤解されやすいことから、誤植修正と合わせて改題されました)

この年放送されたテレビドラマ『Firefly(ファイヤーフライ 宇宙大戦争)』は、原作者が大学時代に行った「SF-RPGのキャンペーン」が元になったとされています。そのゲームが何なのかに関しては本人は語っていませんが、数々の傍証からそれは『トラベラー』ではないかと言われています。

【2003年】

QLIの「Traveller's Aide」シリーズからは、地上車データ集『On the Ground』、NPC集『76 Gunmen』、シナリオ(と超能力者の上級職試作版)『Objects of the Mind』、反重力機器集『Against Gravity』、戦闘艦艇集『Fighting Ships』が発売されました。

SJGからは資料集『Humaniti』『Starships』が発売されました。また、ローレン・ワイズマンが長年の功績を評価されてオリジン賞の殿堂入りを果たしました。

日本の雷鳴社からは、『トラベラー』の『基本ルール ボックスセット』が発売されました。かつてのホビージャパン版と異なり、雷鳴版は1981年の『Deluxe Traveller』を基にして翻訳を全てやり直しているため、ゲーム内用語の差異が見受けられます。表紙や箱は著作表記がGDWからFFEになったのを除いて忠実に再現されていますが、挿絵は加藤直之によるものです。この『ボックスセット』には『Book 1~3』の他に、初邦訳となる『Book 0』が封入されています(※スピンワード・マーチ宙域図は翌年発売の『Supplement 3』に同梱されました)。

そして同年中には『Supplement 1: 1001キャラクター』『Supplement 2: 動物との遭遇』 『Double Adventure 1: シャドウ/アニック・ノヴァ』が出されています。このように雷鳴社版は「番号順」での刊行がこの後も続きます。

サポート誌としては国際通信社の『RPGamer』誌、アークライト社の『Role & Roll』誌がその役目を担いました(後者は佐脇洋平が文を書いています)。加えて、この年発売の『RPGamer』創刊号には『アステロイド』が付録として収録されています。

BITSから『Power Projection: Fleet』が発売されます。前年発売の『Power Projection: Escort』の完全版と言うべき内容で、大型艦艇同士の艦隊戦を再現するルールが追加されました。また『一兆クレジット艦隊』型の戦略ゲームや、『宇宙海軍』や『メガトラベラー』やT20の艦船を『Power Projection』形式に変換するルールも含まれています。

ロジャー・マルムスタイン(Roger Malmstein)がHIWGの『Kfan Uzangou』誌などで創り上げてきたグヴァードン宙域の設定をまとめた『Gvurrdon Sector Campaignbook』が刊行され、グヴァードン宙域の歴史、各勢力の解説、ライブラリ・データ、1105年・(反乱の起きた)1120年・1200年に対応したUWPデータなどが収録されました。これは2006年にインターネット上に公開され、2008年には改訂版(Rev1.1)が発表されています。

そして4月1日、ついにマーク・ミラーの新作『Traveller 5』の情報が公開されました。制作自体はImperium Games閉鎖直後に始まっていて(この時はT4の第2版という意味で「Traveller, 4th Edition」という仮題でした)、ファンの間では周知の事実となっていたようですが、公式情報サイトTraveller5.comの開設によってその存在が公となったのです。

同時に公開された文書には本体ルールの目次や刊行予定書籍リストが記され、期待は高まりました……が、まさかそこから実際に製品が届くまでには長い月日を要するとは思わなかったのです。

【2004年】

SJGから『Sword Worlds』が発売され、シナリオ集『Flare Star』が無料配布されました。

雷鳴からは日本語版『Book 4: マーセナリー』『Book 5: ハイ・ガード』『Supplement 3: スピンワード・マーチ宙域』『Adventure 1: キンニール』が発売されています。また、『RPGamer』第5号の付録として『メイデイ』が(安田均を監修に迎えて)収録されました。一方で、『Role & Roll』誌のサポート記事は第5号をもって終了しています。

QLIの「Traveller's Aide」シリーズは第8弾の船舶データ集『Through the Waves』が出たのみでしたが、この年は久々のハードカバー書籍(※電子書籍版もあります)でようやくT20の主舞台となる「帝国暦1000年頃のゲイトウェイ領域」を解説する『Gateway to Destiny』が発売されています。マーティン・ドハティ入魂の一冊となったこの本は、〈帝国〉、ソロマニ連合、ハイヴ連邦、ククリーといった大国やメガコーポレーション、そして大国の合間に浮かぶ中小国家の詳細な解説、そして4宙域分約1000星系の全UWPデータを収めていました。

(※この『Gateway to Destiny』の発行により、Judges Guild社がかつて起こした設定は完全に上書きされました。現在では『Gateway to Destiny』の設定の方が「公式」とされています)

そしてそのマーティン・ドハティがAvenger Enterprisesを設立します。ドハティは以前、ニール・フライヤーと共にIlelish Free Pressという出版社を起業しようとして頓挫したこともあり、念願の独立となりました。初期のAvenger社はQLIと提携し、QLI名義で電子出版に特化して刊行していました。Avenger/QLIの書籍にはいくつかのシリーズがあり、T20だけでなくクラシック・トラベラーも対象としていました。

「EPIC Adventure」シリーズは『Stoner Express』『Into the Glimmer Drift』『Chimera』『Merchant Cruiser』『Scout Cruiser』が出されました。また「Golden Age EPIC Adventure」シリーズは帝国暦1100年代の「黄金時代」を舞台にしたもので、『The Forgotten War』が発売されています。この「EPIC」とは「Easy Playable Interactive Checklist」の略で、前年にマーク・ミラーが提唱したシナリオ記述方式のことです(シーン制やキーイベントの概念など、DGPの「ナゲット・システム」に類似していて革新的とは言い難いのですが…)。

「Special Supplement」シリーズでは第1弾として『Sydymic Outworlds Cluster』が出ています。レイ宙域の〈帝国〉国境付近の4星域分の解説と、噂、遭遇、シナリオヒント、傭兵チケット、シナリオ1本が収録されています。

これとは別に、群小種族の設定を記した『The Mahkahraik』という文書が無料配布されています。

電子出版物販売業OneBookShelf社が2001年の「RPGNow」に続いてこの年、「DrivethruRPG」を創業します。それに合わせてFFEは、過去のGDW製品の中からまず『メガトラベラー』とTNEとT4の関連商品を電子復刻してこの新市場に投入します。

【2005年】

SJGからは『Nobles』『Psionic Institutes』が出ています。特に前者は〈帝国〉の有力貴族家の設定から、貴族の暮らしと責務、〈帝国〉の政府機構や裁判制度といったものまで網羅した他に類を見ない設定集となっています。

QLIのT20製品は完全に停滞期に入っていました。この年刊行されたのは、Avenger制作の「EPIC Adventure」シリーズ『Mercenary Cruiser』『Merc Heaven』の2作品のみでした。

雷鳴版『トラベラー』の展開も『Supplement 4: 帝国市民』の発売をもって途絶しました。現在もウェブサイトは健在ですが、事業の再開はなされていません。

また、『ダーク・ネビュラ』が『RPGamer』第9号の付録として収録されています。

ジェイソン・ケンプ(Jason Kemp)によるファンジン『Stellar Reaches』が創刊されました。当初はFLTGames Gaming Groupから、2009年公開の第9号からはSamardan Pressから出版されています。内容はエンプティ・クォーター宙域の設定紹介に特化しており、定番の帝国暦1105年に限らず、帝国暦993年(T20)、帝国暦1125年(メガトラベラー)、帝国暦1200年(TNE)のデータが揃っているどころか、「苦難の時代(ハードタイムズ)がそのまま続いた帝国暦1145年」「暗黒時代が訪れずにローマ・カトリックが国教となった第三帝国」なる別時間軸のものまであるという、ファンメイドの非公式設定とは思えない充実ぶりです。

刊行間隔こそ広がったものの現在も続いており、最新刊である2016年冬号で通巻26号を数えます。

FFEから『MegaTraveller CD-ROM』(と『2300AD CD-ROM』)が発売され、当然ながら「GDWが」発売した『メガトラベラー』製品のみが電子版で収録されています(※ただしDGPやSGSが出した「ライセンス製品」の表紙画像が付録として添付されています)。

Cargonaut Pressが事業を終了し、全製品は一旦絶版となりました。

インターネットの普及により、オンライン上で星域図・宙域図を確認したい・表示しようという動きが活発化します。この年以前にもいくつか存在していましたが、その決定版といえるものがヨシュア・ベル(Joshua Bell)が制作した「Traveller Map」で、Google Mapの仕組みを取り入れることによってマウスなどの操作で星域図を「動かす」ことが可能となりました。Traveller Mapは誕生以降、搭載機能と収録UWPデータの拡張を繰り返して『トラベラー』ファンに必須のサイトに成長します。

【2006年】

QLIからは『The Traveller's Handbook』の分冊版『Characters and Combat』『Vehicles and Starships』『Worlds and Adventures』、「Golden Age EPIC Adventure」シリーズの第2弾『Gabriel Enigma』、TNEシナリオ『The Guilded Lilly』の復刻版、T20を利用して『2300AD』の20年後の宇宙を描いた『2320AD』を発売しています。

しかし2月になって、Avenger EnterprisesはQLIとの関係を解消し、同時にComstar Media社と提携して(後に傘下に入って)製品を発売すると発表しました。理由は定かではないですが、後にマーティン・ドハティがQLIからの原稿料が不払いになっていたことを示唆する発言をしています。これ以後のAvenger製品はComster Games名義で発売されます。

優秀な執筆者かつ編集者であるドハティを失ったQLIは、これにより実質上の終焉を迎えました(前年の段階で実質休眠状態であったとする指摘もあります)。一方、枷が無くなったAvengerはT20の「Gateway Domain」「Special Supplement」シリーズを継承しつつ、帝国暦1100年代の「Golden Age」シリーズと、帝国暦1200年代の「The New Era」シリーズを新たな看板とし、ここから怒涛の出版展開を見せます(マーティン・ドハティは原稿を書き溜めておいて一気に刊行する傾向があるので、以前から大量の原稿を書き上げていたと思われます)。

「Golden Age Starships」シリーズでは、『Fast Courier』『Sword Worlds Patrol Cruiser』『Archaic small craft, shuttles, and gigs』『Boats and Pinnaces』『Cutters and Shuttles』『Corsair』『Modular Starship』『Armed Free Trader』が出ています。

帝国暦1110年のスピンワード・マーチ宙域を舞台にした「Adventure」シリーズでは、『Call of the Wild』『Range War』が、1星団を掘り下げる「Cluster Book」シリーズでは『Bowman Arm』『Starfall』(前者は268地域星域、後者はゲイトウェイ宙域)が、1星系をさらに深く掘り下げる「System Guide」では『Datrillian』『Flexos』が刊行されています。

T20を拡張する「Special Supplement」シリーズでは、ロボット関連の『Robots of Charted Space』『Robot Adventures』、遭遇集『Patron Encounters』、シナリオ『One Crowded Hour』が出ています。

単発で出された『Grand Fleet』は、これまでなぜか出ていなかった帝国海軍の組織そのものの設定集です。これは元々2000年に発売予定だった「GURPS Traveller: Imperial Navy」の原稿でしたが、訳あって企画自体がなくなり、この機会でようやく日の目を見た作品です(GURPSルールに関する部分は削除されています)。

「New Era」シリーズでは単発シナリオ『Early Fallen』の他にキャンペーンシナリオ「Operation Dominoes」が始まり、第1弾として『Moonshadow』が発売されました。さらにTNE小説として『A Long Way Home』も出しています。これは『Traveler Chronicle』誌第11~13号で連載された同名小説をまとめ、同誌の廃刊によって幻となった後半部分を書き下ろして完結させたものです。この作品は後にChaosium社から2012年に『A Long Way Home: Tales of Congressional Space』という題名でペーパーバック書籍化されていますが、版権の事情でTNEに関する設定は別の物に置き換えられています。

加えて、マーティン・ドハティによるTNE小説『Tales of the New Era 1: Yesterday's Hero』も出されています。これは主人公の15年間に及ぶ「経歴」を11本の短編小説にまとめた回想録的な体裁をとった構成になっていますが、『Diaspora Phoenix』との接点は特にないようです。

1248年設定の既知宇宙図 そして「New Era」にはもう一つ、「New Era 1248」シリーズが加わります。ウイルスによって〈第三帝国〉が滅亡してから〈第四帝国〉が再建されるまでの激動の118年間を解説しつつ、過去の『トラベラー』シリーズで積み残された数々の伏線を次々と消化していったマーティン・ドハティの豪腕に、ファンが色々な意味で騒然となりました。もちろんマーク・ミラーの許可を得ての出版なので、今では「公式の」時間軸に加えられています。ただし『トラベラー』宇宙の真相を知る一人であるデイビッド・ニールセンに対してはドハティ側から接触はなく、独自の推論で1248宇宙を構築していきました(ニールセン本人も真相については「忘れた」と語っています)。また「大人の事情」で一部設定(「Children of Earth」など)が取り込まれていません。

1248年設定の既知宇宙図 そして「New Era」にはもう一つ、「New Era 1248」シリーズが加わります。ウイルスによって〈第三帝国〉が滅亡してから〈第四帝国〉が再建されるまでの激動の118年間を解説しつつ、過去の『トラベラー』シリーズで積み残された数々の伏線を次々と消化していったマーティン・ドハティの豪腕に、ファンが色々な意味で騒然となりました。もちろんマーク・ミラーの許可を得ての出版なので、今では「公式の」時間軸に加えられています。ただし『トラベラー』宇宙の真相を知る一人であるデイビッド・ニールセンに対してはドハティ側から接触はなく、独自の推論で1248宇宙を構築していきました(ニールセン本人も真相については「忘れた」と語っています)。また「大人の事情」で一部設定(「Children of Earth」など)が取り込まれていません。「何よりも私は、1248年設定に全ての『トラベラー』を提供したいと思っている。時間軸を動かして安定感が戻ったところで、TNEの1202年設定が好みと大きく異なると感じていた古参ファンに何かを提供できると考えたのだ」

(マーティン・ドハティ)

「New Era 1248」は特定のルールに依存せずに過去のあらゆる遊び方を許容するように設計されており、「安定した帝国」での商業活動や貴族の陰謀劇をしたければ〈第四帝国〉が、スターヴァイキングとしてウイルスとの戦いを続けたければ〈再建同盟〉改め〈自由連盟(Freedom League)〉が、群雄割拠の反乱時代を体験したければ荒野地域の小国家群が、T20のように小国家間や中立星系を巡る旅をしたければ「スピンワード諸国(Spinward States)」が用意されています。

このシリーズは、まず「帝国暦1248年」に至る歴史と宇宙設定の全体像を解説する『Out of the Darkness』と〈第四帝国〉を解説する『Bearers of the Flame』、1248年代の宇宙船を解説する「1248 Ships」シリーズの第1弾として『Small Merchants』が刊行されています。

更にAvengerは新たな『トラベラー』の開発に着手します。「Avenger Classic Traveller」と名付けられたこの企画は『メガトラベラー』の判定システムとT20の設計システムを併せ持ち、クラシック版のBook1~8と同等の内容を備えて出版される計画でした。

Seeker Gaming Systemsが、3Dグラフィックソフトウェアの制作・販売に業態変更するために『トラベラー』事業を終了しました。FFEへの版権の譲渡は現時点で行われていないので、SGS製のデッキプランは全て絶版となりました。

元HIWGのレイトン・パイパー(Leighton Piper)によって、電子版『Signal-GK』誌がインターネット上に公開されました(が、何らかの事情により長らく第6号のみが欠けた状態でした)。

そしてネット上での最も大きな動きといえば「Traveller Wiki」の開設が挙げられます。『トラベラー』シリーズの膨大な設定が有志の手によって続々と書き記され、資料の有力な情報源として今も編纂され続けています。

Mega Miniatures社はこの年、25mmサイズの宇宙船(ベオウルフ級自由貿易商船・S型偵察艦・小艇)と知的種族(ドロイン・ヴァルグル・ブワップ・ククリー)のメタルフィギュアの製造販売を始めました。

2003年夏発売を目指して開発が続けられていた『GURPS Traveller: Interstellar Wars』が、ようやくこの年発売されました。2004年にGURPS基本ルールは第4版に移行したため、遅れ馳せながらこの『Interstellar Wars』も第4版ルールに対応した「新展開」となっています(※厳密には前年発売の『Psionic Institutes』から第4版対応です)。

2003年夏発売を目指して開発が続けられていた『GURPS Traveller: Interstellar Wars』が、ようやくこの年発売されました。2004年にGURPS基本ルールは第4版に移行したため、遅れ馳せながらこの『Interstellar Wars』も第4版ルールに対応した「新展開」となっています(※厳密には前年発売の『Psionic Institutes』から第4版対応です)。旅の舞台は帝国暦から遙か以前の、西暦2170年の恒星間戦争期に置かれました。この本には、恒星間戦争に至る歴史(そして「未来」も)、地球連合やジル・シルカ(第一帝国)の詳細な設定、戦争に関わった各種族、後のソロマニ・リム宙域にあたる太陽系周辺星系の全データ、宇宙船、シナリオヒント等々が盛り込まれています。また同時に、宇宙戦闘用に『Interstellar Wars Combat Counters』も別途発売されました。

今後の展開も期待させる内容ではありましたが、残念ながら『GURPS Traveller』自体が結果的にここで終了します(※GURPS自体も2007年以降終息に向かっていました)。

ローレン・ワイズマンは電子自費出版ブランドLoren K. Wisemanを立ち上げ、デッキプラン集『30-Ton Ship's Boat』『600-ton Subsidized Liner』の販売を開始します。データ部分に関しては『宇宙海軍』、『メガトラベラー』、『GURPS Traveller』の3作品に対応していますが、マス目は「1マス=1.5メートル四方」のみとなっています。

FFEからは小説『The Force of Destiny』が電子出版されています。これは数奇な運命を辿った作品で、著者は元々FASAの『Far Traveller』誌などで編集者として参加していたのですが、同誌の廃刊後にファー・フロンティア宙域を舞台としたこの作品を書き上げてGDWに出版を持ち掛けていました。合意していればおそらく初の『トラベラー』小説となったでしょうが、その前にGDWは閉鎖されてしまいます。

その後、自身の原稿をEbayで販売していたところCargonaut Pressから声をかけられ、200部の発行で合意に達します。しかしこの時は版権的には疑義の残る形での出版でした。そこで2003年にHamster Press社が正式に『トラベラー』ライセンスを取得して改めて出版されたのですが、編集に難のある残念な形となってしまったようです。かくして2006年になって、ようやくちゃんとした形での発行にこぎつけたのです。

7月、ドン・マッキニー(Donald E. McKinney)が『MegaTraveller Consolidated Errata(メガトラベラー統合正誤表)』の初版を公開します。これは過去に公開された『メガトラベラー』関連製品の公式な正誤表や、CotIでの討議を経て指摘された誤植修正をまとめたものです。これ以後改版を繰り返し、2013年まで修正作業は続きました。

またマッキニーは『Integrated Timeline』を9月に公開しています。これは30万年前から帝国暦1116年までに起きたあらゆる出来事を、過去に発売された膨大な公式資料の中からことごとく拾い上げて歴史年表としてまとめたものです。

年末、新興のSpica Publishingから『Traveller Calendar 2007』が発売されました。これは児童福祉事業への寄付を目的とした企画で、T20やGURPSで挿絵を担当したアンドリュー・ボールトン(Andrew Boulton)、ジェシー・デグラーフ(Jesse DeGraff)、ウェイン・ペータース(Wayne Peters)がCG絵画を提供しています。

このカレンダー企画は翌年以降も恒例化し、参加するCG作家も増えていきます。

【2007年】

『RPGamer』の後継誌である『季刊R・P・G』第3号に、最後の『トラベラー』記事が掲載されています。これをもって日本における『トラベラー』の展開は事実上の終了となりました。

実はこの年、2005年創業のTud Glas社からクラシック版『トラベラー』のフランス語版が出る予定でした。編集はやり直され、「ルールブック」「スクリーン」「主要種族」「ソロマニ」「技術」「反乱」と分冊されて9月から翌年にかけて販売される計画でしたが、公式サイトは更新されないまま2009年頃に閉鎖され、書籍が実際に出た形跡は見当たりません。

HIWGの中核会員として多大な貢献をしたクレイ・ブッシュ(Clayton R. Bush)が6月12日に48歳で死去しました。生前はHIWGの主席(Chairsophont)として会を牽引しただけでなく膨大な量の設定を起こし、公的出版物の方でも『Travellers' Digest』第18号掲載の「第三帝国概史(A Concise History of the Third Imperium)」や『MegaTraveller Journal』第1号掲載の「反乱概史(A Concise History of the Rebellion)」といった歴史解説やいくつかのシナリオを遺しました。

Ad Astra GamesはMega Miniaturesから権利と金型を譲り受けて、宇宙船メタルフィギュアの製造販売に乗り出します。さらにBITSの『Power Projection: Fleet』の米国内販売権も獲得し(※これまではSJGが販売していました)、「自社製」フィギュアですぐに遊べるようにしました。またこれに合わせてルールブックが第2版に移行しました。

加えて、プランクウェル級などの縮尺が75000分の1となる艦船フィギュアの製造と予約受付も開始しました。

BITSはGen Con UK 2005で使用したシナリオ『Cold Dark Grave』を発売します。イリース星系(リジャイナ星域)の小惑星帯を舞台に、破産寸前の採掘業者に舞い込んだ「簡単でおいしい仕事」が当然のごとく思わぬ事態を巻き起こす話です。

この本が現時点でBITS最後の出版物ですが、会の活動は今も続いています。

Loren K. Wisemanからはデッキプラン集『20-ton Launch』『40-ton Pinnace』が出されています。

FFEからついに『Classic Traveller CD-ROM』の販売が開始されました(2006年末の発売予定でしたが、パッケージ印刷の遅れでずれ込みました)。このCD-ROMにはこれまで幻となっていた作品がいくつか収録されており、『Double Adventure 7』に収録された「A Plague of Perruques」と『Short Adventure 8: Memory Alpha』は、元々ゲーム大会向けに30部程度が制作されたのみであり、原稿自体が失われていたのを有志が所有していた原本から電子復刻したものです(※ただし『Memory Alpha』は舞台を変えてT4の『Game Screen』に収録されています)。また、『Double Adventure 7』には「Stranded on Arden」も再録されています。加えて、『Special Supplement 4』として『Lost Rules of Traveller』が新規に制作されています。これは1977年版・1981年版・1983年版(『Starter Traveller』)の各ルールブックの文章の差異をまとめたものです。

一方、同時期に発売された『JTAS CD-ROM』には旧JTAS誌第1号~第24号、および『Challenge』の誌内誌時代の該当分第25~第36号、総集編『Best of the JTAS』第1号~第4号が収録されました。

そしてFFEはこの年、Gamelords社製品の版権を取得しています。

Avengerはこの年も好調でした。新設の「Gateway Domain Campaign」シリーズでは第1弾の『Homecoming』が、T20の「Special Supplement」シリーズでは『Short Adventures』『Guns, Gadgets and Gear』が、「Operation Dominoes」の続編として『Minds of Isdur』『Isdur Gambit』が、「Guilded Lilly」の新作続編として『Belly of the Beast』が、「New Era 1248 Ships」からは『Scout Ships』、と続々と発売されました。

加えてComstar Gamesは『トラベラー』の新たなルールブックを刊行しました(※出版の名義上Avengerから出ていますが、制作には関与していないようです)。それが『Traveller Hero』です。「Hero」とはHero Games社の『Hero System』を指し、『GURPS Traveller』と同様に別の汎用RPGシステム上で『トラベラー』を再現する試みでした。

加えてComstar Gamesは『トラベラー』の新たなルールブックを刊行しました(※出版の名義上Avengerから出ていますが、制作には関与していないようです)。それが『Traveller Hero』です。「Hero」とはHero Games社の『Hero System』を指し、『GURPS Traveller』と同様に別の汎用RPGシステム上で『トラベラー』を再現する試みでした。『Hero System』の歴史は古く、その起源は1981年のスーパーヒーローRPG『Champions』にまで遡ります。その後1989年に第4版に移行した際にルール部分が独立して『Hero System』となり(その際『指輪物語ロールプレイング(MERP)』のICE社と背景設定を共有していました)、紆余曲折を経て2007年当時は第5版改訂版が最新ルールでした(※現在は2012年発売の第6版改訂版が最新です)。

『Traveller Hero』は「Book 1」「Book 2」の分冊で出され、第1巻ではキャラクター作成、超能力、戦闘、種族について、第2巻では背景設定、装備品、輸送機器、ロボット、宇宙船についてのルールが記載されています。設定は〈帝国〉を前提としていますが時代背景には特に指定はなく、過去作品の帝国暦0年から「新時代」(ウイルスに関するルールも載せられています)、『GURPS Traveller』の別時間軸、そして自社製品の「帝国暦1248年」まで全て対応していることを打ち出しています。

ただこの『Traveller Hero』はサプリメント展開に恵まれず、この年から翌年にかけて「Golden Age Starships」シリーズを『Traveller Hero』に合わせて変換したものが計8冊出されただけで終了してしまいました。

QLIからは『The Traveller's Guidebook for Players』が発売されています。これは「for Players」が示す通り、プレイヤー向けにT20ルールブックから「キャラクター作成と成長」「装備品」「戦闘ルール」を抜き出して再編集したものですが、キャラクターが選択できる「職業(クラス)」が大幅に増強された上に(上級職も含めて16種類が29種類に)、ゲームを遊ぶ際に必ずしも『D&D Players Handbook(第3版)』を参照しなくても良いようになっています(※d20 System Trademark Licenseによる保護と制約を脱してOpen Game Licenseのみによる刊行としたため可能になったのです)。

またこの本には、ローレン・ワイズマンが序文を贈っています(が、文中の表現からこの序文は2004年頃にハンター・ゴードンから依頼を受けて書き上げたものと推測されます)。

「しばらくの間、サイエンス・フィクションは科学技術が悪用された陰惨な未来への警句でした。1980年代後半から1990年代初頭のロールプレイングゲームはこの気分を反映しています。一方、『トラベラー』は違いました。『トラベラー』のゲーム世界は、来るべき未来について楽観的です。未来は鬱屈としたディストピアではありません。未来社会は生活するだけの価値があり、宇宙は素晴らしい場所です」

(ローレン・ワイズマン)

11月、イギリスのMongoose Publishing社は新たな『トラベラー』ルールブックの発売を予告し、年末にFFEは電子版『Traveller 5』の予約受付を開始します。この時点では1000頁に及ぶ内容が予告され、販売開始は当初翌年1月31日とされていましたが、実際に「ベータ版が」購入者に送付されたのは2009年になってからです。

このように30周年を迎えた『トラベラー』は、また新たな時代に向けて一歩一歩動きつつありました……。

(「トラベラー40年史(5) 古典復興の時代」に続く)

(文中敬称略)